製造業におけるバーコード管理は、業務の効率化やヒューマンエラー防止、トレーサビリティ強化に欠かせない重要な仕組みです。部品や製品の管理を手作業で行っていると、入力ミスや出荷ミスが発生しやすく、結果としてコスト増加や品質問題につながるリスクがあります。

しかし、バーコードを活用すれば、スキャン一つで正確かつスピーディーにデータを記録・管理でき、作業の効率化やトレーサビリティの向上を実現できます。実際に、多くの企業がバーコード管理を導入し、業務改善に成功しています。

本記事では、バーコード管理の基本、導入方法、メリット、成功事例を詳しく解説し、製造業での活用ポイントをお伝えします。

品質マネジメントシステム普及の応援が目的のサイトです!「難解な規格を簡単に解説」をモットーに、「ちょっと相談したい」ときに頼りになるコンサルタントを目指しています!まずはお気軽にご連絡ください★

「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!

✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ

👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!

✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ

✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む

✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック

✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ

👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!

✔ コンサルティングで具体的な課題を解決

✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入

✔ より実践的な学習教材でスキルアップ

皆様の目的に合わせて活用可能です!

| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年6月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1週間の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |

2025年:新企画始動告知!

メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★

サービス詳細はこちら

・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について

【現在の空き状況:2025年6月現在】

・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ

・夜間:19:30-21:00でご相談承ります

・土日:少々空きあります

オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら

ISO9001の構築・運用のコツは「規格の理解」と「ルールと記録の構築」の2つがカギ!教材とサンプルを利用しつつ、相談しながら低コストで対応可能なノウハウをご提供いたします!

【ISO9001:おすすめ教材】

| 👑 | 教材No. | タイトル:詳細はこちら |

| 1 | No.3-001 | ISO9001学習支援教材 |

| 2 | No.9121 | 顧客満足度調査表 |

| 3 | No.72-1 | 個人の力量と目標管理シート |

○:お振込・クレジットカード払いが可能です。

○:請求書・領収書の発行は簡単ダウンロード!

→インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者の登録番号も記載しています。

○:お得なキャンペーン情報などは本記事トップをご確認ください。

この記事の目次

バーコード管理とは?基本を理解

製造業におけるバーコード管理は、製品や部品にバーコードを付与し、情報を効率的かつ正確に管理する手法です。バーコードは、黒と白の線やスペースの組み合わせでデータを表現し、迅速な読み取りを可能にします。これにより、在庫管理や出荷作業の効率化が図れます。

バーコードの種類

バーコードには一次元コードと二次元コードがあります。

| 種類 | 内容 | 用途 |

| 一次元コード | 縦の線で構成され、主に製品の識別に使用されます。 | 製品の識別 |

| 二次元コード | 縦横のマトリックス状に情報を配置し、より多くのデータを格納できます。 | 部品のトレーサビリティや品質管理の向上 |

一般的な活用例

バーコード管理は、製造業のさまざまな場面で活用されています。

・原材料の入荷時にバーコードをスキャンすることで、誤入荷を防止できます。

・倉庫内での在庫移動やピッキング作業時にもバーコードを利用することで、ミスや漏れを減少させることが可能です。

・製品にバーコードを付与し、生産から出荷までの履歴を追跡することで、品質問題が発生した際の迅速な対応が可能となります。

・バーコード管理の導入により、手作業による記録ミスの削減や作業効率の向上が期待できます。

以上のように、バーコード管理は製造業における効率化と品質向上のための有効な手段であり、その基本を理解し、適切に活用することが求められます。

製造業でバーコード管理を導入する3大メリット

ヒューマンエラー防止

製造業において、バーコード管理を導入する最大のメリットは、ヒューマンエラーの防止です。従来の手書きや手入力による管理では、記入ミスや読み間違いが発生しやすく、誤出荷や誤配などの問題につながるリスクがありました。

しかし、バーコードを活用することで、スキャンするだけで正確な情報を瞬時に取得でき、人為的なミスを大幅に減らすことができます。

特に、トレーサビリティが重要視される自動車産業や医療機器業界では、バーコード管理の導入が標準になりつつあります。

業務の効率化と生産性向上

また、業務の効率化と生産性向上も大きなメリットの一つです。例えば、倉庫での入出庫管理にバーコードを導入すると、従来の手作業による記録と比較して、作業時間を大幅に短縮できます。

バーコードリーダーでスキャンするだけで、在庫の正確な数量や出荷情報をリアルタイムで記録できるため、作業のスピードが向上し、無駄な時間を削減できます。

さらに、生産工程においても、各工程で製品の進捗をスキャンして記録することで、リアルタイムな生産管理が可能になり、納期の遵守や品質管理の強化につながります。

トレーサビリティの強化

トレーサビリティの強化も、製造業におけるバーコード管理の重要な利点です。食品や医薬品、精密機器などでは、どの原材料がいつ、どの製品に使用されたのかを正確に把握する必要があります。

バーコードを活用すれば、各製品の製造履歴を瞬時に特定し、万が一のリコール発生時にも迅速に対応できます。これにより、顧客の信頼を維持し、企業のブランド価値を守ることができます。

コスト削減

さらに、コスト削減の効果も期待できます。バーコード管理の導入により、誤出荷や在庫の過不足といった問題が減少し、不必要なコストが削減されます。また、作業効率が向上することで、人件費の最適化が可能になり、企業全体の運営コストを抑えることができます。

特に、紙ベースの管理をデジタル化することで、ペーパーレス化が進み、書類の保管コストや管理工数の削減にも寄与します。

これらのメリットを最大限に活かすためには、適切なシステム選定や運用ルールの整備が必要になります。次の章では、バーコード管理を導入する具体的なステップについて詳しく解説します。

バーコード管理の導入方法(ステップ別解説)

バーコード管理を製造業に導入する際には、適切な準備と計画が欠かせません。単にバーコードを貼り付け、スキャナーを導入するだけでは、期待する効果を得られないことが多いため、導入前にしっかりとした戦略を立てることが重要です。

STEP1:目的の明確化

最初のステップは、バーコード管理を導入する目的を明確にすることです。例えば、「在庫管理を効率化したい」「誤出荷を防止したい」「トレーサビリティを強化したい」など、企業によって導入の目的は異なります。

目的を明確にすることで、最適なバーコードの種類や管理システムを選定しやすくなります。特に、多品種・小ロット生産を行う製造業では、どの工程にバーコードを適用するかを慎重に検討する必要があります。

STEP2:必要なシステム・ツールの選定

次に、目的に応じて適切なシステムやツールを選定します。前述したように、バーコードには2種類あり、それぞれ用途が異なります。

・一次元コード(JANコード、Code39など)

・二次元コード(QRコード、DataMatrixなど)

例えば、簡単な品番管理には一次元コードが適していますが、製品の詳細情報や履歴管理には二次元コードの方が優れています。また、バーコードリーダーも、ハンディ型、固定型、無線型などさまざまな種類があり、作業環境に応じて選ぶ必要があります。

STEP3:バーコードの設計と印刷

バーコードを作成する際は、適切なサイズや配置を考慮することが重要です。

バーコードが小さすぎるとスキャナーが正確に読み取れず、業務の遅延につながります。逆に、大きすぎるとラベルのコストが増加し、管理が煩雑になります。

また、使用環境によっては耐久性の高いラベルを選ぶ必要があります。例えば、油や熱、水にさらされる現場では、耐久性の高いラベルプリンターと特殊インクを使用することで、バーコードの劣化を防げます。

STEP4:バーコード管理システムの導入と運用

バーコードの印刷と貼付が完了したら、実際の業務フローに組み込んで運用を開始します。

この段階では、従業員がスムーズに運用できるように、適切なトレーニングを実施することが重要です。特に、バーコードスキャンのタイミングやデータ入力のルールを明確にし、業務の一部として定着させることが求められます。

運用が始まった後は、定期的にシステムの見直しを行い、運用改善を続けることで、より高い効果を発揮できます。

バーコード管理の導入には、事前準備が不可欠です。目的を明確にし、適切なツールを選定した上で、運用フローを構築することで、業務の効率化と精度向上を実現できます。次の章では、バーコード管理を成功させた事例を紹介し、具体的な活用方法を解説します。

QMS認証パートナーの人気サービスのご紹介

📩 QMSメール相談サービス

サービスの詳細はこちら

ISO9001・IATF16949・VDA6.3に関するちょっとした疑問や不安。「誰かに聞けたらすぐ解決するのに…」と感じたことはありませんか?

そんな現場の声に応える「質問1回から使える専門相談サービス」です。

面談不要、メールだけで完結。

初回は無料で1回質問OKなので安心

月額プラン(サブスク形式)なら何度でも安心相談!

→審査直前の駆け込み対応や、日々の運用相談もまとめてサポートいたします。

製造業のバーコード管理成功事例

バーコード管理は、多くの製造業で導入され、実際に業務効率化や品質向上につながっています。しかし、「自社にとって本当に効果があるのか?」と疑問を抱く方も多いでしょう。そこで、ここでは製造業におけるバーコード管理の成功事例を紹介し、どのように活用すれば良いのかを解説します。実際の導入事例を見ることで、具体的なイメージをつかみ、自社での活用方法を考える参考にしてください。

①自動車部品メーカー:トレーサビリティ強化による品質管理の向上

ある自動車部品メーカーでは、品質トラブル発生時の原因究明が困難で、大量の製品を回収せざるを得ない状況が発生していました。そこで、バーコードを活用したトレーサビリティ管理を導入し、部品ごとに個別の二次元コードを付与。製造ラインの各工程でスキャンを行い、リアルタイムでデータを記録するシステムを構築しました。

導入後、不良品の発生履歴がすぐに追跡可能になり、問題が発生した場合でも該当ロットのみを回収すれば済むようになりまた、トレーサビリティの確立により、サプライチェーン全体の品質管理が向上し、取引先からの信頼も強化されました。

②食品工場:バーコードによる在庫管理の最適化

食品業界では、賞味期限やロット番号の管理が重要ですが、手作業での管理では記録ミスが多く、誤出荷や廃棄ロスの増加が課題となっていました。そこで、食品工場では、バーコードを活用したリアルタイム在庫管理システムを導入。各原材料や製品にバーコードを付け、入庫・出庫時にスキャンすることで、正確な在庫データを記録できる仕組みを構築しました。

結果として、在庫データの正確性が向上し、必要な材料の発注を適切なタイミングで行えるようになりまた、賞味期限管理も自動化され、廃棄ロスを削減することに成功しました。

バーコード管理によるデータの一元化により、生産計画の最適化やロス削減が実現でき、業務全体のコスト削減にもつながっています。

③中小製造業:ハンディ型バーコードリーダーの活用で作業時間を50%短縮

中小企業の製造現場では、人手不足が課題となっており、作業効率の向上が求められています。

ある中小製造業では、従来の紙ベースの在庫管理を見直し、ハンディ型バーコードリーダーを導入。作業員が倉庫でのピッキングや検品作業時にスキャンを行い、データを即座にシステムへ反映できるようにしました。

導入後、作業時間が従来の50%に短縮され、手書き入力の手間も不要に。また、リアルタイムで在庫情報が確認できるため、欠品リスクを回避しながら適切な在庫補充が可能になりこれにより、無駄な発注を減らし、在庫コストの削減にも成功しました。

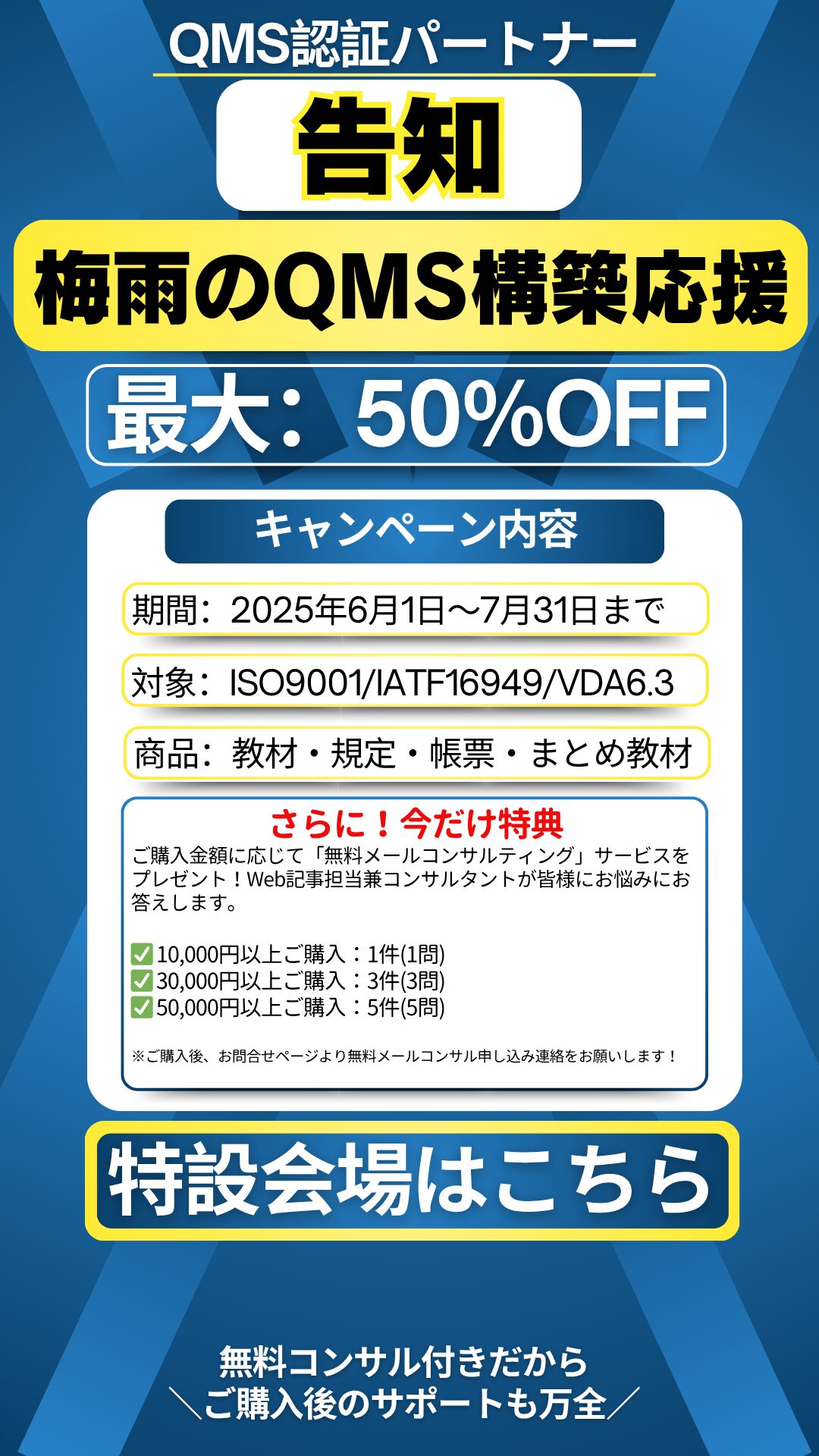

さらに!今だけ特典

ご購入金額に応じて「無料メールコンサルティング」サービスをプレゼント!Web記事担当兼コンサルタントが皆様のお悩みにお答えします。

✅ 10,000円以上ご購入:1件(1問)

✅ 30,000円以上ご購入:3件(3問)

✅ 50,000円以上ご購入:5件(5問)

※ご購入後、お問合せページより無料メールコンサル申し込み連絡をお願いします!

お問合せページはこちら

バーコード管理導入の課題と解決策

バーコード管理は製造業に多くのメリットをもたらしますが、実際に導入する際にはいくつかの課題に直面することが少なくありません。「初期コストが高くて導入に踏み切れない」「バーコードの運用が定着しない」「読み取りミスが発生してしまう」といった問題を抱える企業は多いでしょう。

しかし、これらの課題には適切な解決策が存在します。本章では、バーコード管理の導入時に起こりがちな問題と、その解決策を紹介します。

①初期導入コストの問題

バーコード管理を導入する際に、システム構築費や機器購入費がかかるため、特に中小企業では導入コストが課題となることが多いです。しかし、すべてを一度に導入するのではなく、段階的に小規模な範囲からスタートすることで、コスト負担を抑えながら導入を進めることができます。

例えば、最初は倉庫の入出庫管理だけに適用し、その後生産管理や品質管理へ拡張するという方法をとることで、スムーズに導入できます。また、クラウド型のバーコード管理ソフトを活用すれば、初期投資を抑えつつ、柔軟にシステムを運用できます。

②運用定着の難しさ

バーコードシステムを導入しても、現場の従業員が使いこなせなければ意味がありません。

バーコード管理を成功させるには、現場の作業員にとって使いやすいシステムを構築し、適切な研修を行うことが重要です。例えば、スキャン作業が煩雑にならないように、バーコードの貼付位置を統一したり、ラベルのデザインを見やすくしたりする工夫が必要です。

また、従業員の負担を減らすために、スマートフォンやタブレットと連携できるバーコード管理アプリを活用するのも有効です。実際に、使いやすいシステムを導入することで、運用の定着率が向上した企業もあります。

③読み取りミスや印刷トラブルの発生

バーコードを導入しても、スキャナーが正しく読み取れないという問題が発生することがあります。

この原因の多くは、バーコードの印刷品質の低さや、ラベルの劣化にあります。特に、製造現場では高温や油、水などの影響を受けることが多いため、耐久性の高いラベルを使用することが重要です。

また、印刷時の解像度を適切に設定し、バーコードのサイズを適切に調整することで、読み取り精度を向上させることができます。

定期的にバーコードの読み取りテストを行い、問題が発生した際には早急に修正する体制を整えることも、スムーズな運用には欠かせません。

④システムの連携が難しい

バーコード管理を導入する際、既存の生産管理システムやERP(基幹業務システム)との連携が必要になることがあります。しかし、システム間の互換性が低いと、データの統合がうまくいかず、手作業での入力が必要になることもあります。

こうした問題を防ぐためには、事前にシステムのAPI対応状況を確認し、必要に応じてカスタマイズできるソリューションを選ぶことが重要です。また、クラウド型のシステムを利用することで、他のシステムとの連携がしやすくなるケースもあります。

さらに!今だけ特典

ご購入金額に応じて「無料メールコンサルティング」サービスをプレゼント!Web記事担当兼コンサルタントが皆様のお悩みにお答えします。

✅ 10,000円以上ご購入:1件(1問)

✅ 30,000円以上ご購入:3件(3問)

✅ 50,000円以上ご購入:5件(5問)

※ご購入後、お問合せページより無料メールコンサル申し込み連絡をお願いします!

お問合せページはこちら

まとめ:課題を克服し、効果的なバーコード管理を実現するために

バーコード管理を成功させるためには、導入コストを抑えつつ、小規模から試験運用を始めること、現場の作業員が使いやすいシステムを選定すること、印刷品質や耐久性を考慮したラベル設計を行うこと、既存システムとのスムーズな連携を確保することが重要です。

これらのポイントを押さえ、適切な運用ルールを確立すれば、バーコード管理のメリットを最大限に活かすことができます。

| 【このサービスが人気の理由】 ①:本当に必要な部分だけを相談できるから、コスパが抜群 ②:難しい要求事項も、実際の現場に合わせたわかりやすい説明がもらえるから ③:初めてでも安心!専門用語をかみ砕いた、丁寧なサポートが受けられるから |

【サービスの特徴】

品質マネジメントの悩みは、お気軽にご相談ください。IATF16949・ISO9001・VDA6.3に精通した専門家が、メールで丁寧にお応えします。「これって聞いていいのかな?」という疑問も、まずは1回お試しください。初回は無料。1質問から気軽に使えるから、コンサル契約前の“確認用”としても最適です。

お客様からいただいたお声はこちら

相談内容:3つの約束

IATF16949・ISO9001・VDA6.3に関する疑問や実務の悩みに対応しています。

要求事項の意味を分かりやすく解説し、現場での実践につながるポイントまで丁寧にお伝えします。

審査対応や文書作成、FMEA・CPの見直し、品質目標やKPI設定など、幅広いテーマに対応可能です。

「この質問はしていいのかな?」と悩む前に、まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせページはこちら