本記事では、製造業における外注の種類とその選定・管理方法について解説します。外注には、製品の製造工程の一部を委託する「工程外注」と、特定の部品や素材の製造を他社に依頼する「品目外注」があります。

どちらも生産効率の向上やコスト削減に寄与しますが、外注先の選定や管理が適切でなければ、リスクが伴います。また、外注先を選定する際の重要ポイントや品質監査の実施、リスク分散の重要性についても詳しく解説します。製造業において外注を活用し、成功するためのポイントを徹底的に紹介します。

当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。

※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。

「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!

✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ

👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!

✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ

✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む

✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック

✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ

👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!

✔ コンサルティングで具体的な課題を解決

✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入

✔ より実践的な学習教材でスキルアップ

皆様の目的に合わせて活用可能です!

| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |

2025年:新企画始動告知!

メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★

サービス詳細はこちら

・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について

【現在の空き状況:2025年9月現在】

・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ空きあり

・夜間:19:30-21:00でご相談承ります

・土日:少々空きあります

オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら

ISO9001構築で整理しておきたい基本的な視点

ISO9001の構築や運用では、要求事項を理解するだけでなく、それを自社のルールや記録としてどう形にするかが重要になります。規格の意図は分かっていても、文書化や運用方法の判断で迷い、対応が止まってしまうケースも少なくありません。

まずは全体像を整理し、必要な文書や帳票の考え方を把握したうえで、自社に合った形へ段階的に落とし込んでいくことが、無理のないISO9001対応につながります。

この記事の目次

外注先には2種類ある!

工程外注と品目外注、この2つの外注先は製造業において非常に重要です。どちらも業務を円滑に進めるための手段として用いられますが、それぞれの特徴や利用シーンが異なります。

①工程外注とは?

工程外注とは、製品の製造工程の一部を他の企業に委託することを指します。

たとえば、製品Aの組立工程だけを外部の企業に依頼する場合などがこれに該当します。工程外注の最大のメリットは、自社での生産能力を超えて生産を行うことができる点にあります。

また、特定の工程に特化した外注先を選定することで、品質の向上やコストダウンを実現することも期待できます。

②品目外注とは?

品目外注は、製品の特定の部品や素材を他社に製造してもらうことを指します。

自社では生産が難しい、またはコストがかかる部品を外注することで、製品全体のコスト削減や品質の向上を目指すことができます。

例として、特定の材料を使用した部品の製造や、高度な技術を要する部品の製造などが品目外注の典型的な例として挙げられます。

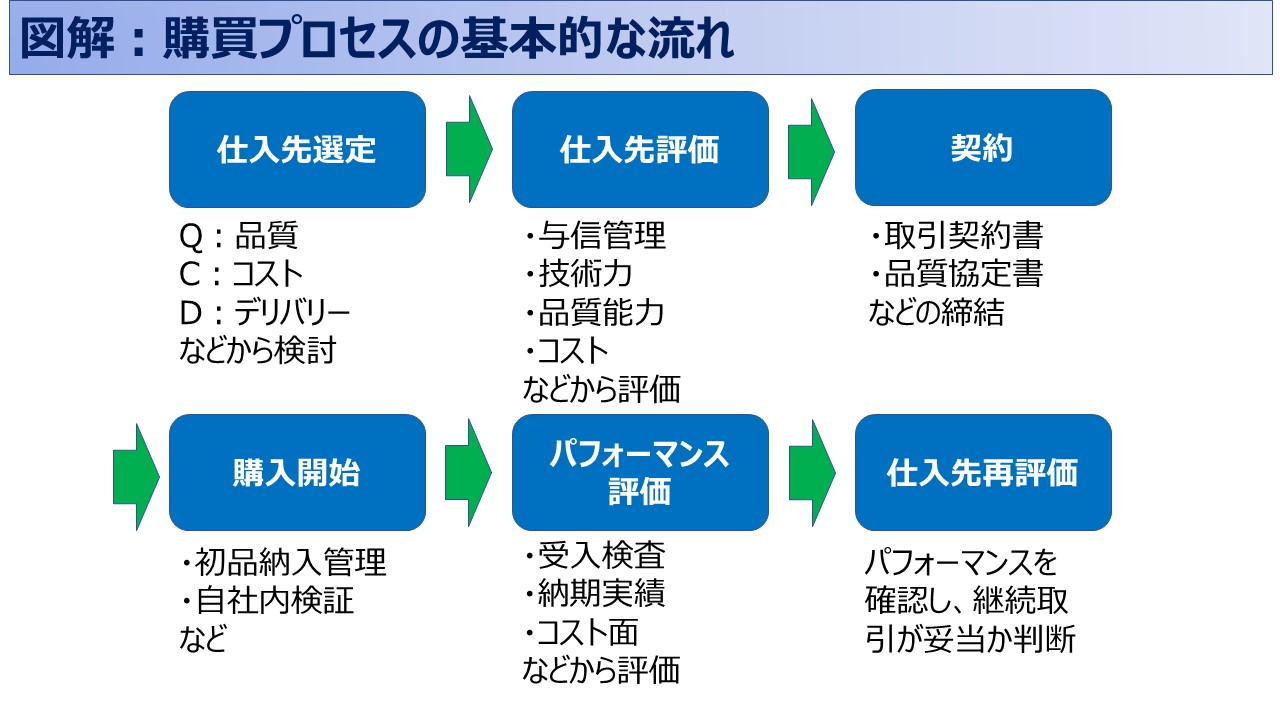

外注(BPO)先の選定!重要事項3選

外注先の選定は、品質、納期、コストなどの観点から非常に重要です。適切な外注先を選定することで、生産効率の向上やコスト削減などのメリットを享受することができます。

①外注先は得手不得手がある

外注先には、得意とする業務や技術、設備などの得手不得手があります。

例えば、ある企業はプラスチック成形に強いが、金属加工は得意ではない場合があります。

したがって、外注先を選定する際には、その企業の得手不得手を正確に把握し、自社の要件に最も合致する外注先を選ぶことが求められます。

②外注先との取引メリットを知る

外注先との取引を進めるにあたり、双方にメリットが生じることが理想的です。

例えば、大量生産を行う場合、一定の取引量を保証することで、単価を下げる交渉ができるかもしれません。

また、新しい技術や設備を導入する際には、外注先からのフィードバックや提案を活用することで、生産効率の向上や品質の向上を図ることができます。

③外注先の1社依存の「リスク」を避ける

一つの外注先に業務の大部分を依存させることは、リスクが高まる要因となります。

外注先が経営不振や生産トラブルなどの問題を抱えた際、自社の生産にも大きな影響を及ぼす可能性があります。

したがって、複数の外注先を持ち、リスクを分散させることが推奨されます。

関連記事

下請けと外注は同じ意味?

下請けと外注、この二つの言葉は日常的に使われることが多いが、それぞれの意味には微妙な違いがある。外注は、特定の業務を他社に依頼すること全般を指します。一方、下請けは、元請けの業務の一部を請け負う企業、またはその行為を指します。

つまり、下請けは外注の一形態と言えるが、全ての外注が下請けというわけではありません。この違いを理解し、正確に用語を使い分けることで、業務の進行や取引先とのコミュニケーションがスムーズになります。

外注先に対して「品質監査」を実施して管理する

外注先との取引を円滑に進めるためには、定期的な品質監査が不可欠です。品質監査を行うことで、外注先の業務の品質を確保し、製品の品質を維持・向上させることができます。

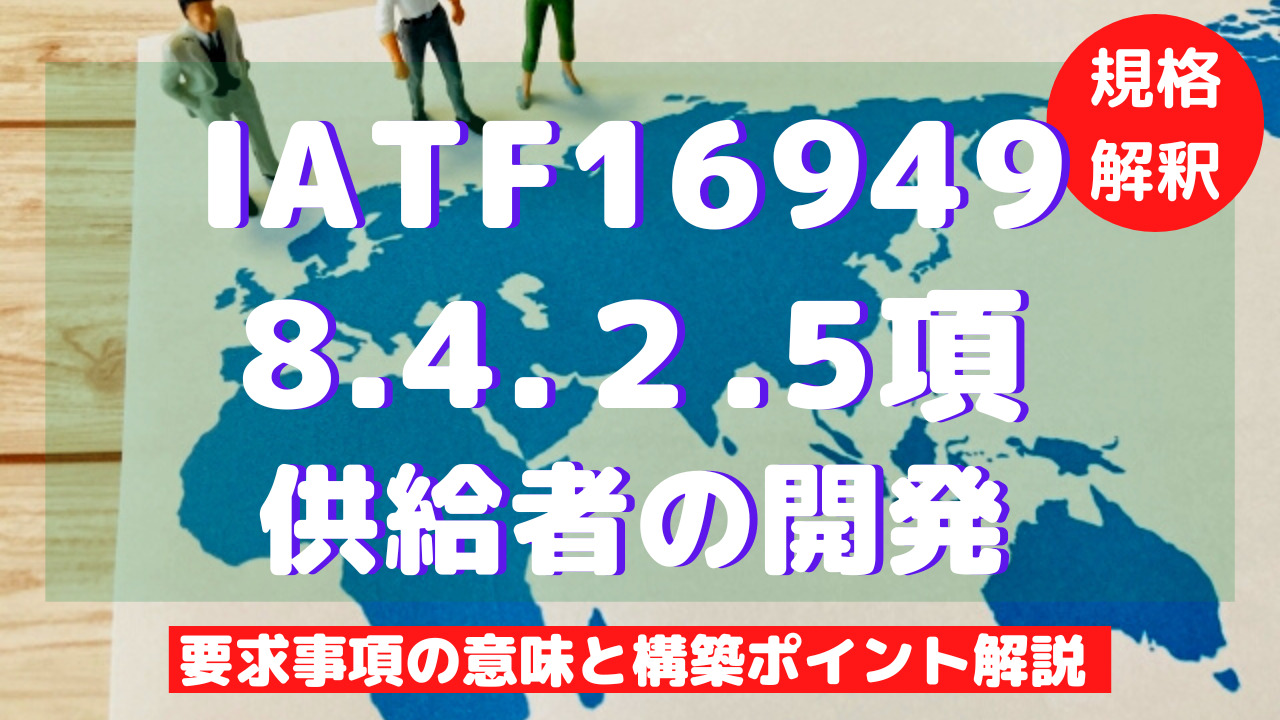

登録監査(初回認定監査)

外注先と初めて取引を開始する際に行う監査です。外注先の施設や設備、業務の流れなどを詳しく確認し、取引を進めるうえでのリスクを評価します。この監査により、外注先の品質管理の体制や生産能力を正確に把握することができます。

量産移行後の定期監査

取引を開始してからも、定期的に外注先の品質を監査します。この監査により、生産中のトラブルや改善点を早期に発見し、品質の維持・向上を図ることができます。

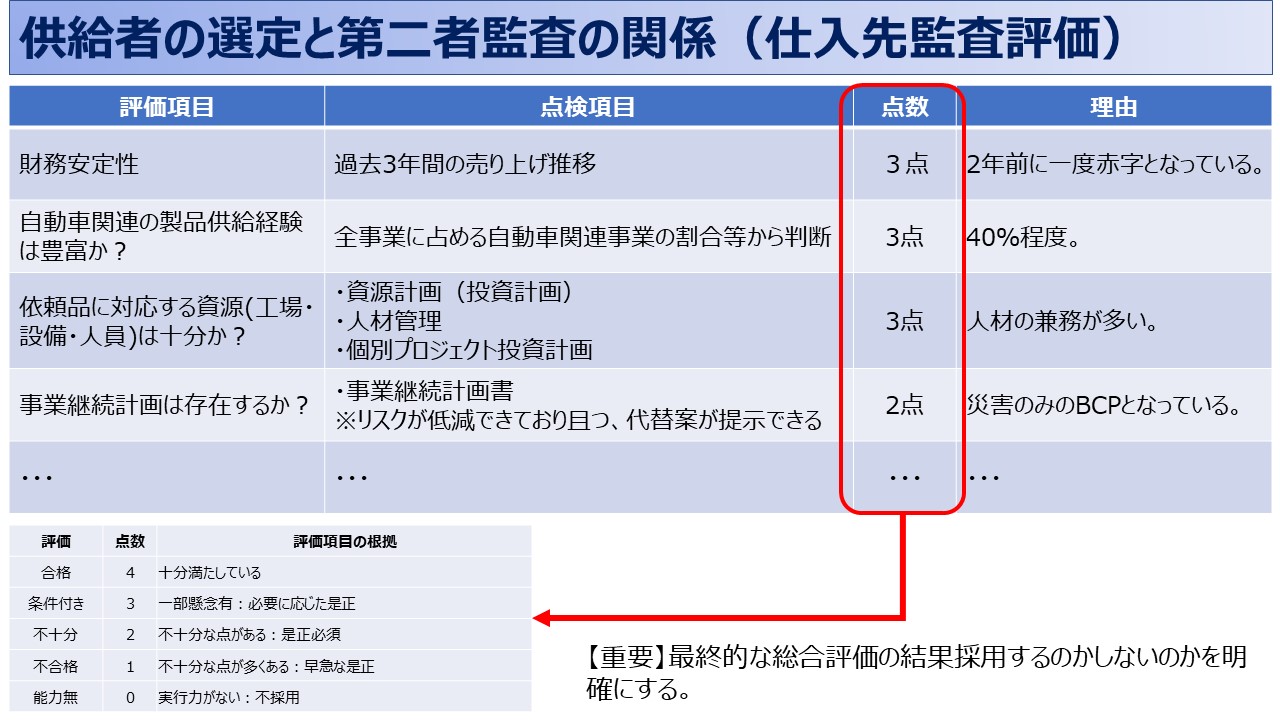

監査基準は最低でも「ISO9001」を基に実施

外注先に対する監査の際、参考として「ISO9001」の基準を用いることが推奨されます。この国際規格は、品質管理の体系に関する基準を示しており、外注先の品質管理の体制を評価するうえで非常に有効です。

外注先管理で大事なこと5選

- 明確な契約:取引の条件や品質基準など、取引に関する重要事項を明確に契約に記載することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

- コミュニケーションの確保:外注先とのコミュニケーションを確保し、必要な情報を適切に共有することが大切です。

- リスクの分散:一つの外注先に過度に依存しないよう、複数の外注先と取引を行い、リスクを分散させることが重要です。

- 定期的な評価:外注先の業務の品質やコストパフォーマンスを定期的に評価し、必要に応じて改善策を講じることが求められます。

- 相互の成長:外注先とともに成長することを目指し、長期的な取引関係を築くことが理想的です。

外注先管理:まとめ

外注先の選定や管理は、製造業において非常に重要な要素です。適切な外注先を選定し、適切な監査・評価を行うことで、製品の品質や生産効率の向上を実現することができます。今後も、変わりゆく製造業のニーズに合わせて、外注先の選定や管理方法を見直し、最適な生産体制を築くことが求められるでしょう。

・教材(電子書籍)の教育教材

・規定類・帳票類のサンプルによる自力構築支援

・メールコンサルティング

最終的には「自社で回せる品質マネジメントシステム」を目指して、継続的な改善・運用が可能な体制の構築を目指します!