製造現場で欠かせない文書である「作業標準書」と「作業手順書」。どちらも作業の品質を安定させ、業務を効率的に進めるための重要なツールですが、役割や目的の違いを正しく理解できていないケースは少なくありません。

作業標準書は、製造現場における作業の基準や守るべきルールを明確にする文書であり、一方の作業手順書は、実際の作業をどの順序で、どのように行うかを具体的に示した文書です。この違いを曖昧なまま運用してしまうと、作業者ごとのバラつきや品質不良、監査での指摘につながることもあります。

本記事では、作業標準書と作業手順書の違いをわかりやすく整理し、それぞれの役割や作成時のポイントを詳しく解説します。さらに、ISO9001やIATF16949との関係性にも触れながら、審査や現場運用で本当に役立つ文書の考え方を実務目線でご紹介していきます。

この記事を書いた人

所属:QMS認証パートナー専属コンサルタント

年齢:40代

経験:製造業にて25年従事(内自動車業界15年以上)

得意:工場品質改善・プロジェクトマネジメント

目標:ちょっとの相談でも頼りにされるコンサルタント

※難解な規格を簡単に解説がモットー!

【サイトポリシー】

当サイトは、品質マネジメントシステムの普及を目的に、難解になりがちな規格要求を、できるだけ分かりやすく解説しています。実務の中で「少し確認したい」「判断に迷う」といった場面で、参考にしていただける情報提供を目指しています。※本記事の内容は、実際の現場支援経験をもとに整理しています。

「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!

✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ

👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!

✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ

✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む

✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック

✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ

👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!

✔ コンサルティングで具体的な課題を解決

✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入

✔ より実践的な学習教材でスキルアップ

皆様の目的に合わせて活用可能です!

| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |

ISO9001構築で整理しておきたい基本的な視点

ISO9001の構築や運用では、要求事項を理解するだけでなく、それを自社のルールや記録としてどう形にするかが重要になります。規格の意図は分かっていても、文書化や運用方法の判断で迷い、対応が止まってしまうケースも少なくありません。

まずは全体像を整理し、必要な文書や帳票の考え方を把握したうえで、自社に合った形へ段階的に落とし込んでいくことが、無理のないISO9001対応につながります。

この記事の目次

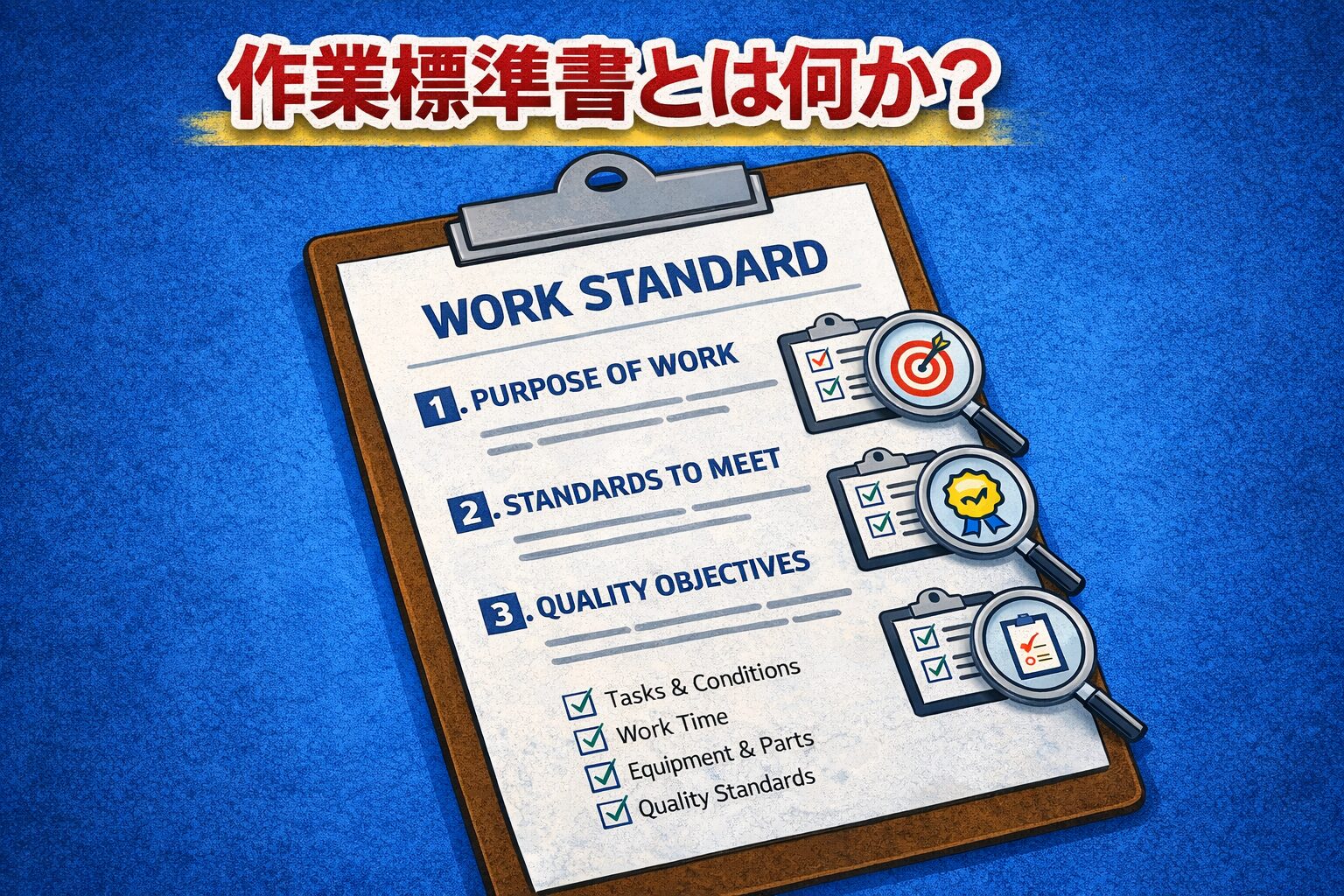

作業標準書とは何か?

まずは、「作業標準書」について整理していきましょう。作業標準書とは、製造工程における作業を標準化し、誰が作業しても同じ品質・同じ結果が得られるようにするための文書です。現場の作業者が、安全かつ安定した作業を行うためのルールや判断基準を明確に示す役割を持っています。

作業標準書の定義【重要】

作業標準書とは、特定の作業や工程において「守るべき基準」を明示した文書です。

①何を目的としている作業なのか

②どのような基準・条件を満たす必要があるのか

③どのレベルの品質を維持しなければならないのか

といったポイントを明確に示します。

作業標準書は、作業方法そのものを細かく指示するというよりも、作業のあるべき姿や判断の基準を示す文書であり、作業の一貫性確保と製品品質の安定を目的としています。そのため、製造業における標準化活動の中でも、非常に重要な位置づけとなります。

作業標準書に記載される主な内容

作業標準書を作成する際には、作業者が正確かつ効率的に作業できる状態をつくることが重要です。そのため、以下のような内容を具体的に記載します。

①標準とする作業内容や作業条件

②作業時間の目安や基準

③作業を行う場所や対象工程

④使用する設備・治具・部品

⑤守るべき品質基準や注意事項

これらを明確にすることで、作業のバラつきを抑えやすくなり、作業実態の見える化やデータに基づいた改善活動にもつなげることができます。作業標準書は、単なる文書ではなく、品質向上と安定生産を支える基盤となる管理ツールです。

ISO9001重要記事

作業手順書とは何か?

次に、「作業手順書」について解説します。作業手順書とは、実際の作業をどのような順序で、どのように進めるかを具体的に示した文書です。製造現場において、作業者が正確かつ安全に作業を行うための実践的なマニュアルとして活用されます。

特に、新人教育や作業引き継ぎ、技術の共有において重要な役割を果たし、作業者の経験やスキルに左右されない安定した作業を実現するためのツールとなります。

作業手順書の定義【重要】

作業手順書とは、作業を「どの順序で」「どのように」進めるのかを、ステップごとに詳細に記載した文書です。作業標準書が「守るべき基準」を示す文書であるのに対し、作業手順書は実際の作業プロセスそのものを可視化するガイドラインとして機能します。

誰が作業しても同じやり方で進められるよう、作業の流れを具体的に示すことが目的です。

作業手順書に記載される主な内容

作業手順書を作成する際には、作業者が迷わず行動できるよう、以下のような内容を具体的に記載します。

①作業のステップや操作手順

②作業の順序や注意すべきポイント

③使用する設備・工具・治具

④作業に必要な時間の目安

⑤安全上の注意事項や禁止事項

さらに、理解しやすさを高めるために、写真や図、動画を活用するケースも多く、視覚的に作業内容を伝える工夫が有効です。作業手順書は、単なる説明書ではなく、品質の安定、教育の効率化、属人化防止を支える重要な現場文書といえます。

IATF重要記事

力量評価で整理する教育訓練管理の考え方

ISO9001やIATF16949では、業務に必要な力量を明確にし、教育訓練を通じて維持・向上させることが求められます。個人ごとのスキルや目標を整理することで、組織として必要な能力とのギャップを把握しやすくなります。力量と業務内容を結び付けて管理することが重要です。

一方で、教育記録だけが残り、力量の評価や育成計画と連動していないケースも少なくありません。そのため、評価基準や育成目標を整理したうえで運用することが重要になります。こうした整理を進める方法の一つとして、力量評価と教育訓練管理の進め方をまとめた資料を参考にする方法もあります。

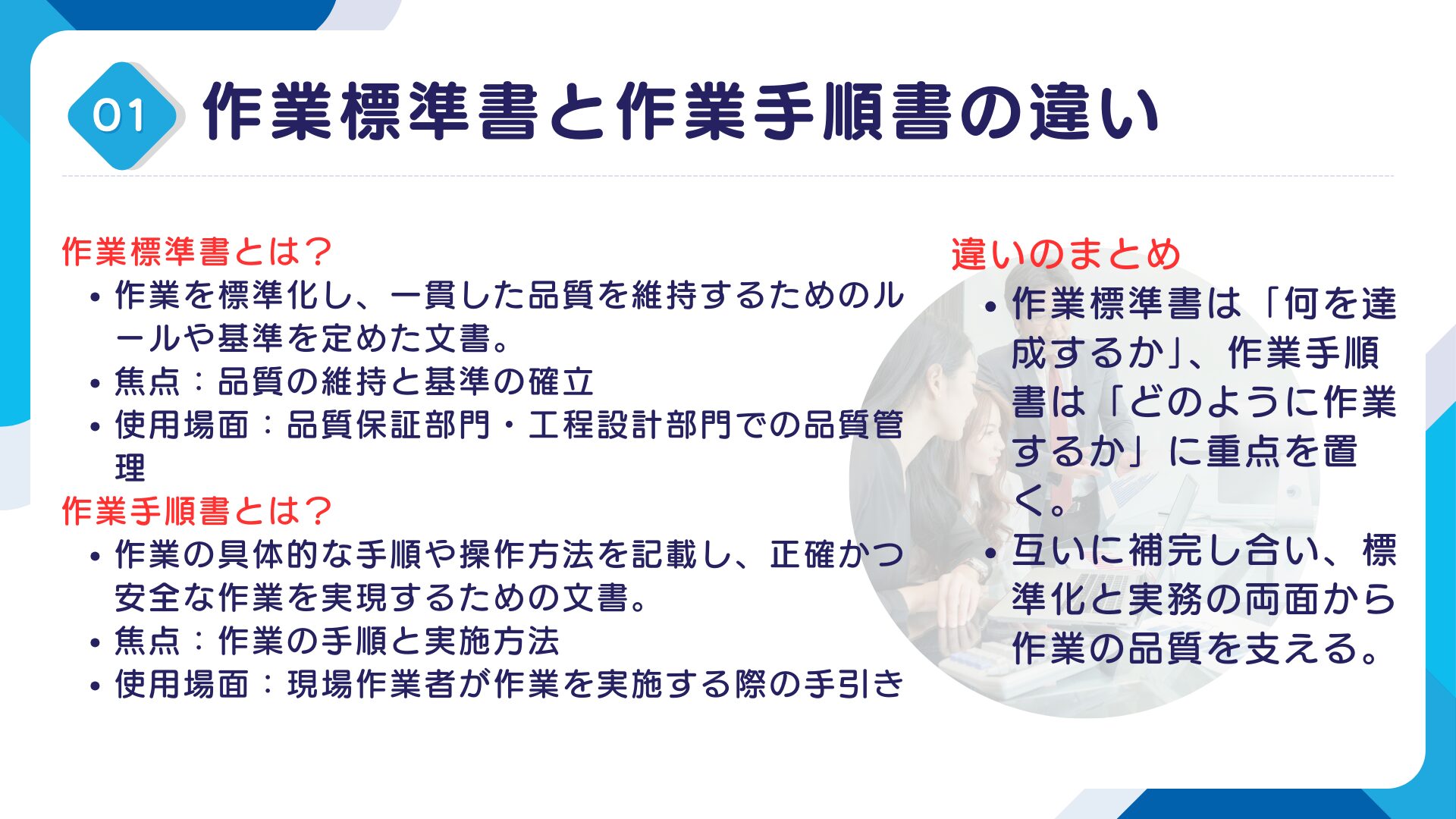

作業標準書と作業手順書の最も異なる点は?

ここで、「作業標準書」と「作業手順書」の違いを理解しましょう。

大きな違いは、「標準」を示すか「手順」を示すかにあり、つまり「焦点」が異なります。

①作業標準書

⇒「基準」や「品質の維持」に重点を置いています。一貫した品質を保つための規定です。

②作業手順書

⇒「実際の手順」に重点を置いており、作業が正確かつ効率的に進むように導くための手引きです。

もう一つの違いは、「使用場面」が異なります。

①作業標準書

⇒品質保証部門や工程設計部門で重視され、製品品質を保つためのルールを設定する際に用いられます。

②作業手順書

⇒現場作業者が実際に作業を行う際に参考とするもので、特定の作業を行う際の手順を細かく指示する際に使用されます。

作業標準書と作業手順書は、互いに補完し合う関係にあります。作業標準書により一貫した作業内容を確保し、作業手順書によりその具体的な運用方法を伝達するのです。

作業指示書とは、現場作業者に対して「いつ」「どこで」「誰が」「何を」行うかを具体的に伝える文書です。作業標準書が作業の基準やルールを示し、作業手順書が作業の進め方(手順)を詳しく記すのに対し、作業指示書は日々の業務実行を目的に、実際の作業を指示する役割があります。つまり、標準や手順に基づいて「その日・その人のための作業内容」を具体的に示すものです。

ISO9001重要要求事項

作業標準書の作成ポイント

作業標準書の作成時に重要なことは、作業の目的、必要な時間、使用する部品や設備、そして作業員の安全に関する項目を明確に記載することです。

それぞれの項目は、作業の効率化や品質の維持、作業員の安全を確保するために不可欠です。

また、作業標準書を活用するためには、現場の作業員が理解しやすい形で整理され、常に更新されることが重要です。

現場のフィードバックをもとに改善を繰り返し、より使いやすい文書を作成しましょう。

①作業における品質基準

②許容範囲や許容誤差

③使用する工具や機器の仕様

④作業環境の条件

⑤検査基準や検査方法

作業手順書の作成ポイント

作業手順書を作成する際のポイントは、各作業の具体的な手順、必要な時間、使用する設備やツール、そして注意事項を詳細に記載することです。

作業者が作業をスムーズに進行させるためには、これらの情報が具体的であることが必要です。また、視覚的な素材(写真や動画など)を用いることで、より理解を深めることができます。

作業手順書も作業標準書同様、常に現場のフィードバックを元に改善し、最新の情報を反映することが重要です。

①作業の具体的な手順やステップ

②作業開始から終了までのフロー

③使用する工具や材料

④注意点や安全対策

⑤作業に要する時間

IATF16949とISO9001との関連性

「作業標準書」と「作業手順書」は、IATFとISO9001と密接に関連しています。IATFとISO9001は、ともに品質管理体系の国際規格であり、企業が製品品質を向上させるための枠組みを提供します。

作業標準書と作業手順書は、これらの品質管理体系を実現するための重要な手段となります。

具体的には、作業標準書はISO9001やIATFにおける「品質方針」や「品質目標」を現場レベルで実現するための基準を設けます。

また、作業手順書は「作業手順」や「作業方法」を明確にし、誤解を防ぐことで品質を確保します。

規格を理解するうえで、よくある「つまずき」とは?

ISO9001やIATF16949、VDA6.3の要求事項は、条文を読むだけでは自社業務への当てはめ方が分かりにくい場面が少なくありません。理解したつもりでも、文書化や運用判断で迷いが生じることは多く、その違和感こそが改善ポイントになる場合もあります!

※ 個別ケースでの考え方整理が必要な場合は、補足的な確認も可能です。

作業標準・作業手順についてのFAQ紹介

IATF/ISO9001のメールコンサルティングで 規格対応でよく聞かれる悩み ISO9001やIATF16949、VDA6.3に取り組む中で、「審査対策として何を優先すべきか分からない」「要求事項に対する構築の考え方が整理できない」といった声は少なくありません。 また、社内にQMSを体系的に理解している担当者がいない場合や、外部コンサルの費用面で継続的な支援が難しいと感じるケースもあります。こうした悩みは、特定の企業に限らず、多くの現場で共通して見られるものとなっています。

作業標準書は、品質保証部門や工程設計部門が主に関与し、品質基準や工程の標準化を設定します。一方、作業手順書は、現場の作業者や製造部門が中心となり、実際の作業プロセスを具体的に記載します。また、どちらの文書も現場のフィードバックを反映し、定期的に更新されることが重要です。

ISO9001やIATFの認証を取得するためには、どちらの文書も必要です。作業標準書は、品質管理の基準や目標を現場で具体的に適用するための基盤を提供し、作業手順書は作業の一貫性を保ちながら品質を確保するための具体的な手順を示します。両方の文書が揃うことで、品質管理が確立されます。

作業標準書や作業手順書の更新頻度は、業界や製造プロセスの変化によりますが、最低でも年に一度は見直しを行うことが推奨されます。新しい機械の導入や、製品の設計変更があった場合は、随時更新を行い、現場のフィードバックを基に内容を改善することが重要です。

まとめ

本記事では、「作業標準書」と「作業手順書」の違いを中心に、それぞれの役割や作成時のポイント、さらにISO9001およびIATF16949との関係性について解説しました。

作業標準書と作業手順書は、いずれも製造現場において欠かせない文書ですが、目的と役割は明確に異なります。

作業標準書は、作業のバラつきを防ぎ、一貫した品質を維持するための「基準」を示す文書です。一方、作業手順書は、その基準を実現するために、具体的な作業の進め方や手順を示す実務マニュアルとして機能します。

これらの文書を正しく使い分け、連動させて運用することで、製品品質の向上、作業効率の改善、作業者の安全確保につながります。また、ISO9001やIATF16949が求める「標準化」「再現性」「力量確保」といった要求事項にも、無理なく対応できるようになります。

現場の実態に合った形で作業標準書・作業手順書を整備し、日常業務の中で活用することが、品質改善と効率化を継続的に進めるための重要なポイントです。一人ひとりが自分の役割を理解し、これらのツールを正しく使いこなすことで、安定した品質と信頼される製造現場を実現していきましょう。

「この書き方で規格要求を満たしているのか不安」「現場で本当に使える文書になっているか確認したい」と感じたことはありませんか。QMS認証パートナーでは、ISO9001・IATF16949に対応したメールコンサルティングを行っています。規格解釈だけでなく、審査で見られるポイントや現場で定着させるための実践的なアドバイスを個別にご提供しています。

小さな疑問や部分的な確認でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。