VDA6.3のP5(サプライヤマネジメント)の要点は、購買先の管理及び、受入品(納入物)管理の内容となっています。

購買先に対する要求が、IATFよりもさらに厳しくなっているため、VDA6.3監査ではしっかり確認される内容となっているため、しっかりとしたプロセスの構築が必要です。

今回の記事は、VDA6.3のP5における「サプライヤマネジメント」について解説します。

品質マネジメントシステム普及の応援が目的のサイトです!「難解な規格を簡単に解説」をモットーに、「ちょっと相談したい」ときに頼りになるコンサルタントを目指しています!まずはお気軽にご連絡ください★

「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!

✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ

👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!

✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ

✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む

✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック

✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ

👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!

✔ コンサルティングで具体的な課題を解決

✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入

✔ より実践的な学習教材でスキルアップ

皆様の目的に合わせて活用可能です!

| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |

2025年:新企画始動告知!

メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★

サービス詳細はこちら

・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について

【現在の空き状況:2025年9月現在】

・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ空きあり

・夜間:19:30-21:00でご相談承ります

・土日:少々空きあります

オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら

| P1 | ポテンシャル分析 |

| P2 | プロジェクトマネジメント |

| P3 | 製品及びプロセス開発の計画 |

| P4 | 製品及びプロセス開発の実施 |

| P5 | サプライヤー管理 |

| P6 | 生産プロセス分析 |

| P7 | 顧客ケア・顧客満足度とサービス |

この記事の目次

VDA6.3_P5:サプライヤマネジメントの意図

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントの意図は、各製品に使用される部品・材料及び工程外注先(工程の一部を外注化)について、サプライチェーンを通じきちんと品質管理された状態を維持・管理することを意図しています。

近年サプライヤ起因の品質問題が増えていることからも、仕入先の管理(品質能力調査)や納品される製品・部品・材料におけるパフォーマンスをきちんと管理することは非常に重要視されています。

特に日本企業はサプライヤ(仕入先)管理が非常に弱く、「阿吽の呼吸」とい文化がいまだに根付いているため、VDA6.3で監査をすると、きちんとサプライヤマネジメントができていない状態が露呈し、自社(私が所属していた会社)と取引ができない企業が非常に多かったです。

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントの質問内容をきちんと理解し、サプライヤマネジメントプロセスをIATFよりも強化して対応することが非常に重要となるので、重点内容を次に見ていきましょう。

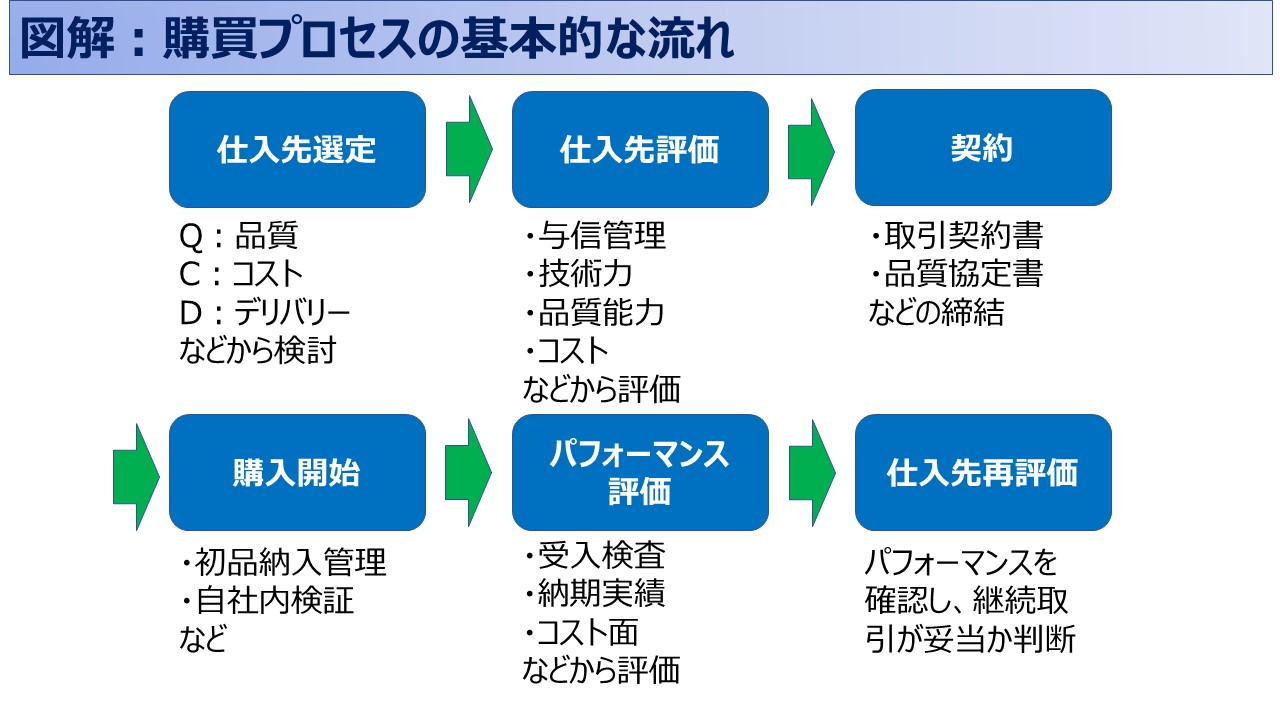

P5:サプライヤーとの取引基準を明確化する

VDA6.3のP5では、サプライヤーとの契約基準を第一に確認されます。どんな基準を持ってサプライヤーが選定され、どんな方法を合格すると取引が開始されるのかが問われます。

単純な「コストが安い」といった理由で取引されることは無いとしても、選定プロセスをきちんと明示できなければできていないことと同じです。

サプライヤー選定プロセスフローなどを監査で提示できるかどうかがVDA6.3のP5の監査スタートつかみの部分のところなので、きちんと準備しておきましょう!

P5:取引サプライヤのパフォーマンスをきちんと評価する

VDA6.3のP5におけるサプライヤマネジメントでは、取引しているサプライヤを定期的に評価することを要求しています。

この評価方法には下記のような手段(事例)により評価されている必要があります。

| 評価内容事例 | 評価方法例 |

| QCDにおける受入品の定期評価 | 受入検査・コスト評価・納期実績など。各帳票の実績で確認可能な状態にする。 |

| 第二者監査結果 | 専門のサプライヤ監査員による品質能力評価。 |

| サプライヤ固有のBCP評価 | 途切れない納入が可能であることの証明(仕組み含む) |

特に、近年の世界情勢を考えると仕入先固有のBCPについては、VDA6.3のP5の監査でしっかり確認される項目となっている点に注意してください。

チャイナリスクなどが話題になっているため、それらに対応したBCPが構築されていることが求められます。また、最近では能登半島地震、南海トラフ地震などもあるので、仕入先に対しても厳しい確認をしなければいけません。

グローバル企業の場合は、第二拠点・第三拠点で臨時生産ができるかなどもBCPの観点から評価の対象になることを覚えておきましょう。

①:サプライヤとパフォーマンス目標を合意できていますか?

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントでは、仕入先とパフォーマンスについての合意を行うことを求めています。

例えば、受入合格率99.8%や納期遅延1件以内など、パフォーマンス目標を合意し、違反した場合はペナルティーを与えることも視野に入れておく必要があります。

目標達成状況は、サプライヤー毎に毎月通知できていれば尚OK!最低限未達成のサプライヤーに通知できていないと点数が低くなる場合もあるので、注意してくださいね!

QMS認証パートナーの人気サービスのご紹介

📩 QMSメール相談サービス

サービスの詳細はこちら

ISO9001・IATF16949・VDA6.3に関するちょっとした疑問や不安。「誰かに聞けたらすぐ解決するのに…」と感じたことはありませんか?

そんな現場の声に応える「質問1回から使える専門相談サービス」です。

面談不要、メールだけで完結。

初回は無料で1回質問OKなので安心

月額プラン(サブスク形式)なら何度でも安心相談!

→審査直前の駆け込み対応や、日々の運用相談もまとめてサポートいたします。

②:パフォーマンス目標は監視が必要

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントの範囲を顧客から監査される場合、パフォーマンス目標に対しての定期評価結果の証拠について確認されます。

この証拠とは、常時監視される項目(例えば受入検査結果)に対して及び、それらがまとめて評価された結果(例えば月一、年一の総合評価結果など)が監査で見られるため、必ず証拠を準備してください。

単純な評価で終わるだけでは不十分。所要量が多いサプライヤーの点数が悪い場合どうしますか?顧客へ不良が流出することも、貴社の財務状況にも影響を与えるかもしれません!分析からのアクションをきちんと行うようにしましょう!

関連記事

③:目標未達のサプライヤには「是正」が行われている証拠が必要

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントを行うと、合意した目標に対して未達のサプライヤも出てくることがあります。

この場合は、目標未達に対しての「品質是正」がきちんと行われていなければなりません。

品質是正が行われた(対策された)後のパフォーマンスが回復傾向にあればよいですが、そうでない場合は目標値の変更を行うこともあるかもしれません。

しかし、これらの変更は容易に行うと不適合です。

目標値の変更は最終手段とし且つ、目標値を変更しなくてはならない理由と根拠が明確にされていることが求められるので注意して変更するようにしましょう。

日々の受入検査などの検査で検出された不適合についてもきちんと是正処置が行われていることが確認されるので、併せて管理するようにしましょう。

P5:顧客固有要求事項の展開は確実に!

VDA6.3のP5におけるサプライヤマネジメントでは、顧客固有要求事項が二次サプライヤ以降にきちんと展開されている証拠が確認されます。

重要なことは、顧客から入手したSQM(仕入先品質マニュアル)は自社でチェックを行うこと、そして、その要求事項について、仕入先に展開すべき内容があるのかを確認する必要があります。

関連記事

次に、展開内容が確認できたら、その展開内容をまとめて「サプライチェーン展開表」などでサプライヤ別に通達を行う必要があります。

これらには、顧客要求事項(例えば特殊特性)及び法令・規制要求事項も含まれ、展開内容はトレーサブル(追跡可能な状態)でなくてはなりません。

また、当然のことながら自社の要求事項(取引契約書・品質保証協定書など)も締結されていることも確認されます。

関連記事

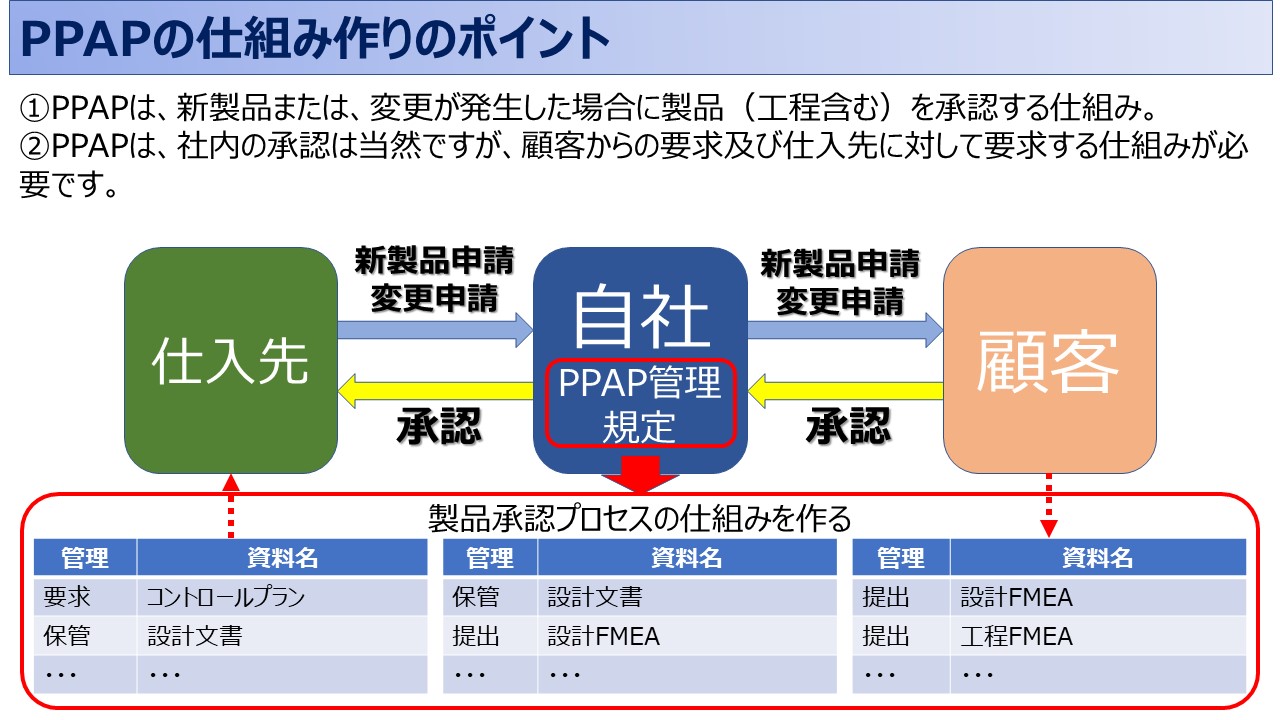

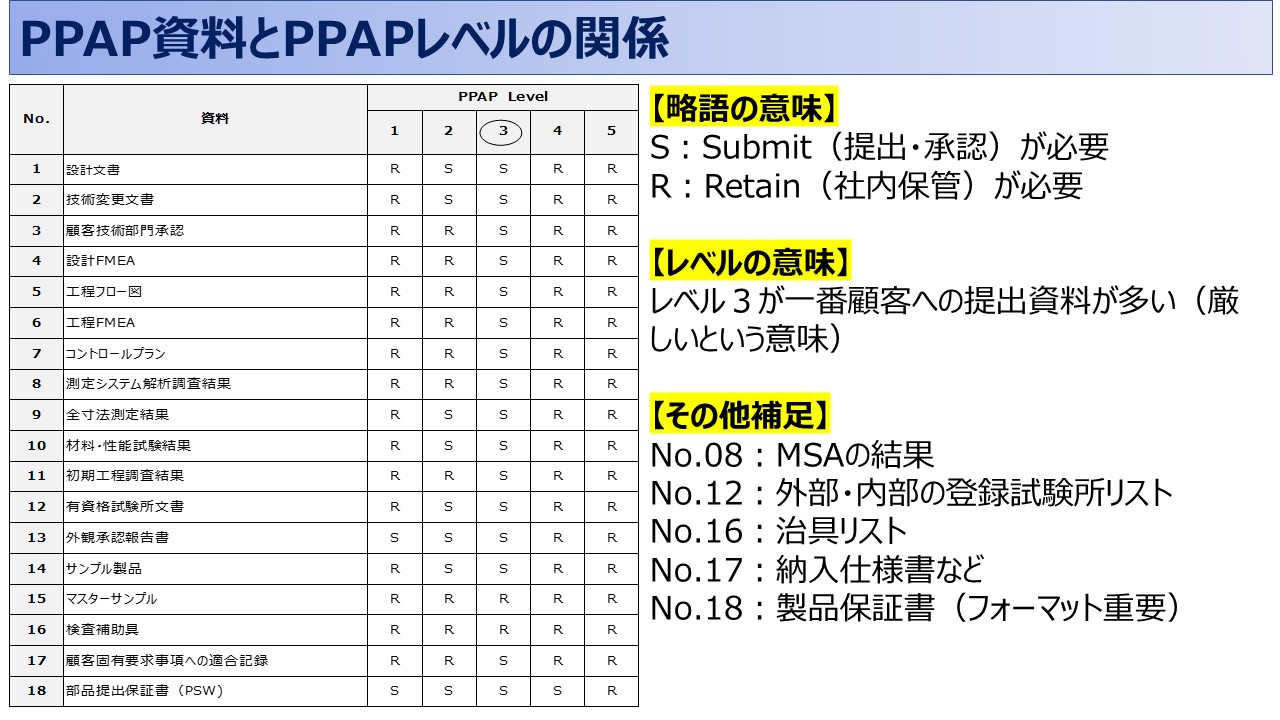

P5:サプライヤにはPPAP資料を要求してますか?

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントで強化されている内容は、仕入先に対してPPAP資料を要求し且つ、自社内でそれらが承認されている証拠を持つことがあげられます。

関連記事

①PPAPレベルはリスクに応じて決めてよい

PPAPレベルは、受入製品の持つリスクに応じて決定していいですが、特殊特性に影響する製品である場合は、PPAPレベル3などとすることが求められます。

仕入先のリスクの定義については、PPAP管理規定内で定義するとよいでしょう。

②PPAPレベルごとの提出資料は決定しておく

仕入先の持つリスクに応じてPPAPレベルは変わることから、そのレベルごとの提出資料は事前に決定しておく必要があります。

PPAPレベルは、AIAG:PPAPスタディガイドを参照するとよいでしょう。

P5:受入品のレイアウト検査は必須

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントでは、受入品に対してのレイアウト検査が必須事項になっているので注意してください。

レイアウト検査の頻度は、顧客要求に基づきますが、顧客から指定が無い場合でも自社でその頻度を決定しておく必要があります。

レイアウト検査を実施する場所は、自社でもサプライヤでもどちらでも構いませんが、サプライヤに要求する場合は、必要な時に要求したらすぐに自社に送付してもらえるような管理状態であることが求められます。

また、それらの検査に必要な設備・治具・計測機器は、管理状態が求められるので、例えば計測機器であれば、校正周期通り確実に行われた証拠が必要です。

関連記事

P5:受入品の在庫管理もサプライヤマネジメントの一部

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントでは、受入合格後の在庫品についてもサプライヤマネジメントの一部として管理されていることが求められます。

FIFO(先入先出)の管理は当然ながら、保管エリア・倉庫において、在庫品への影響(温湿度管理など)も考慮した管理方法が求められます。

特に電子部品を取り扱うメーカーの場合、ICの保管については100%確認されるので注意してください。

過去に私が監査したメーカーさんで「ICパッケージ(MSL)の防湿管理方法」に基づき管理されておらず、不適合を出した経験があります。

また、不適合品管理は、容易に取り出せない状態を保つために「鍵付きの箱や部屋」での管理することが求められる点もVDA6.3のP5の管理として重要です。

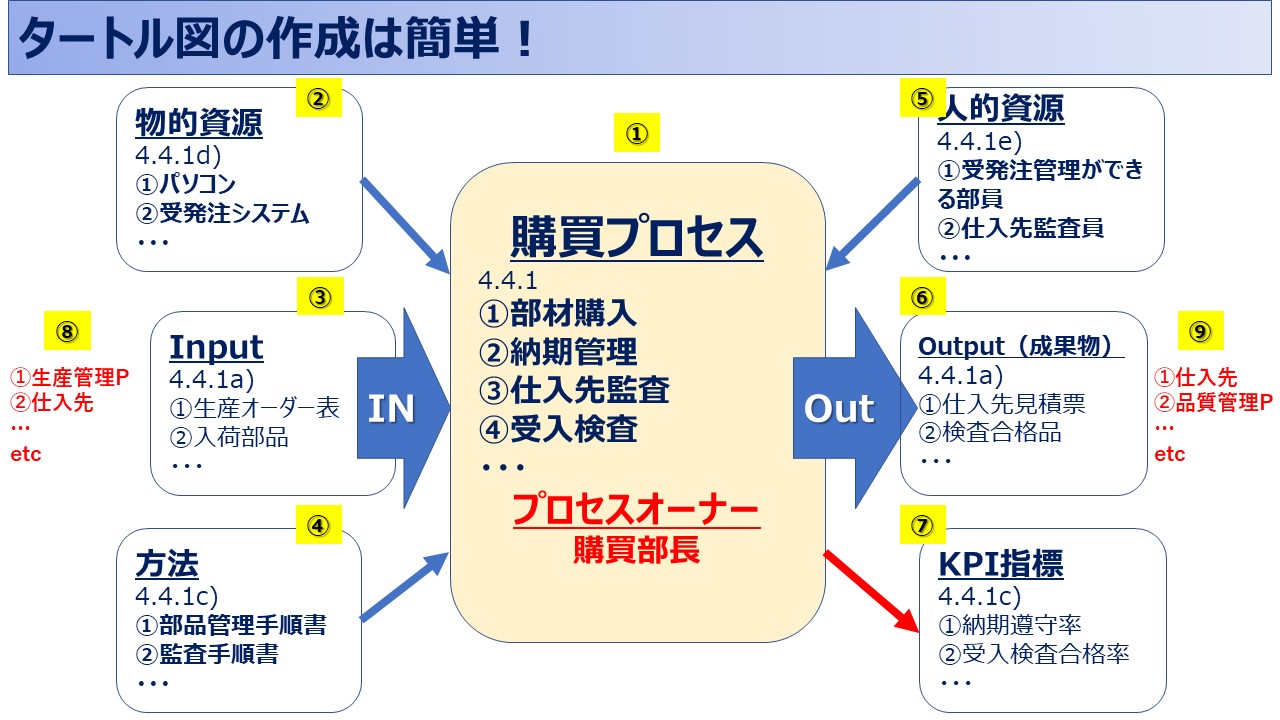

P5:サプライヤマネジメントに関わる要因の力量評価

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントでは、サプライヤマネジメントに関わる要因の力量評価も厳格に求められています。

これらは、購買プロセスのタートル図で定義されていることが大前提です。

特に重要なのが、サプライヤ監査員(第二者監査員)の力量認定については、評価項目に加え、監査員の適格性判断方法が問われるので、しっかりとその証拠を提示できるようにしてください。

サプライヤ監査結果について、監査員が説明できる状態であることが望ましいので、第二者監査員は、SACやVDA6.3監査員資格保持者であることが望ましいです。

VDA6.3:P5に関してのFAQ

VDA6.3のP5では、定期的な評価が求められます。例えば、品質、コスト、納期(QCD)の実績をもとにした受入品の評価、サプライヤ監査による品質能力の評価、またはBCP(事業継続計画)の評価などがあります。これらの評価結果は、サプライヤと合意したパフォーマンス目標に基づいて行われ、その結果に基づき必要な是正措置が取られます。

VDA6.3のP5では、サプライヤに対してPPAP資料を要求することが重要です。PPAPのレベルはリスクに応じて決定され、特殊特性が含まれる製品の場合はPPAPレベル3が推奨されます。また、提出資料の内容とその承認結果が適切に管理されていることが求められます。

はい、VDA6.3のP5ではサプライヤに対してBCP評価が必要です。特に、サプライチェーンの中断リスクが高まっている現代において、BCPが確実に機能していることを確認することが重要です。サプライヤが第二、第三拠点での臨時生産が可能かどうかなども、BCP評価の一環として確認されます。

VDA6.3_P5:サプライヤマネジメント:まとめ

VDA6.3のP5のサプライヤマネジメントの規格解釈はいかがでしたか?

IATFでも強化されていたサプライヤマネジメントですが、VDA6.3ではさらに厳しい要求が出されているのが特徴です。

規格の意図をきちんと理解し、購買プロセス全体で仕組みを構築しておかないとVDA6.3の監査で重大な指摘になる可能性があります。

IATFを取得している企業でIATFが満点だとしてもVDA6.3については約80点程度とされる可能性があるので、本規格をしっかり理解することが求められます。

| 【このサービスが人気の理由】 ①:本当に必要な部分だけを相談できるから、コスパが抜群 ②:難しい要求事項も、実際の現場に合わせたわかりやすい説明がもらえるから ③:初めてでも安心!専門用語をかみ砕いた、丁寧なサポートが受けられるから |

【サービスの特徴】

品質マネジメントの悩みは、お気軽にご相談ください。IATF16949・ISO9001・VDA6.3に精通した専門家が、メールで丁寧にお応えします。「これって聞いていいのかな?」という疑問も、まずは1回お試しください。初回は無料。1質問から気軽に使えるから、コンサル契約前の“確認用”としても最適です。

お客様からいただいたお声はこちら

相談内容:3つの約束

IATF16949・ISO9001・VDA6.3に関する疑問や実務の悩みに対応しています。

要求事項の意味を分かりやすく解説し、現場での実践につながるポイントまで丁寧にお伝えします。

審査対応や文書作成、FMEA・CPの見直し、品質目標やKPI設定など、幅広いテーマに対応可能です。

「この質問はしていいのかな?」と悩む前に、まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせページはこちら