ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項は、監視及び測定に使用される計測機器の校正についての要求事項です。

今回の記事は、ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの意味と構築ポイントについて解説します。

品質マネジメントシステム普及の応援が目的のサイトです!「難解な規格を簡単に解説」をモットーに、「ちょっと相談したい」ときに頼りになるコンサルタントを目指しています!まずはお気軽にご連絡ください★

「無料で学ぶ」「有料で実践する」——皆様の目的に合わせて活用可能です!

✅ QMS・品質管理・製造ノウハウを無料で学びたい方へ

👉 本サイト「QMS学習支援サイト」を活用しましょう!「QMSについて知りたい」「品質管理の基礎を学びたい」方に最適!

✔ IATF 16949やISO 9001・VDA6.3の基礎を学ぶ

✔ 品質管理や製造ノウハウを無料で読む

✔ 実務に役立つ情報を定期的にチェック

✅ 実践的なツールやサポートが欲しい方へ

👉 姉妹サイト「QMS認証パートナー」では、実務で使える有料のサポートサービスを提供!「すぐに使える資料が欲しい」「専門家のサポートが必要」な方に最適!

✔ コンサルティングで具体的な課題を解決

✔ すぐに使える帳票や規定のサンプルを購入

✔ より実践的な学習教材でスキルアップ

皆様の目的に合わせて活用可能です!

| ・当サイトの内容は、あくまでもコンサルタントとして経験による見解です。そのため、保証するものではございません。 ・各規格の原文はありません。また、規格番号や題目なども当社の解釈です。 ・各規格については、規格公式サイトを必ず確認してください。 ・メールコンサルティングは空きあります(2025年9月現在)。この機会に「ちょっと相談」してみませんか?1質問の無料サービス期間を是非ご利用ください。 →サービスのお問い合わせはこちら |

2025年:新企画始動告知!

メールコンサルティング初回契約:初月50%以上割引★

サービス詳細はこちら

・オンラインコンサル/現地コンサルの空き状況について

【現在の空き状況:2025年9月現在】

・平日:6時間以上ご利用で月1回のみ空きあり

・夜間:19:30-21:00でご相談承ります

・土日:少々空きあります

オンライン会議システムを利用したコンサル詳細はこちら

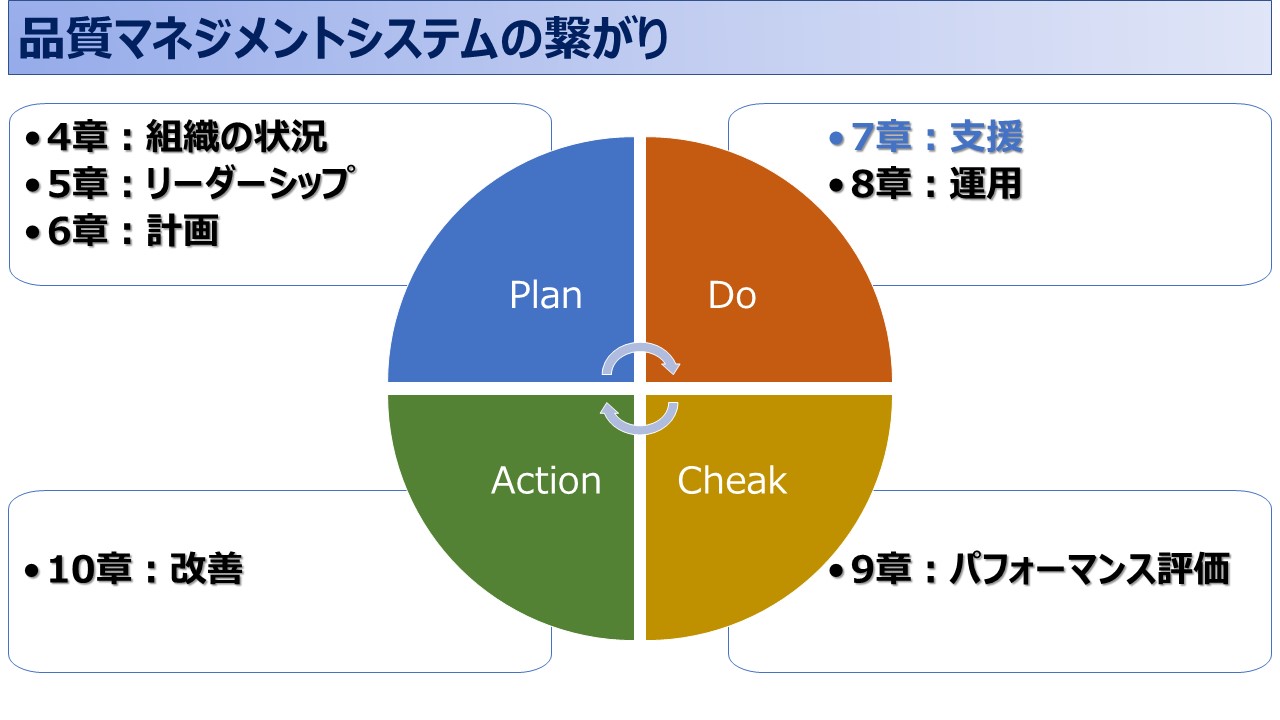

| 条項 | 題目 | ISO9001 | IATF |

| 第4章 | 組織の状況 | 〇 | 〇 |

| 第5章 | リーダーシップ | 〇 | 〇 |

| 第6章 | 計画 | 〇 | 〇 |

| 第7章 | 支援 | 〇 | 〇 |

| 第8章 | 運用 | 〇 | 〇 |

| 第9章 | パフォーマンス評価 | 〇 | 〇 |

| 第10章 | 改善 | 〇 | 〇 |

| 条項 | 題目 | ISO 9001 |

重要 帳票 |

IATF 16949 |

重要 帳票 |

| 7.1.1 | 一般(資源計画) | 〇 | ● | 〇 | |

| 7.1.2 | 人々 | 〇 | ● | 〇 | |

| 7.1.3 | インフラストラクチャ | 〇 | ● | 〇 | |

| 7.1.3.1 | 工場、施設及び設備の計画 | 〇 | ● | ||

| 7.1.4 | プロセスの運用に関する環境 | 〇 | ● | 〇注記 | |

| 7.1.4.1 | プロセスの運用に関する環境-補足 | 〇 | ● | ||

| 7.1.5 7.1.5.1 |

一般(監視及び測定のための資源) | 〇 | 〇 | ||

| 7.1.5.1.1 | 測定システム解析 | 〇 | ● | ||

| 7.1.5.2 | 測定のトレーサビリティ | 〇 | 〇注記 | ||

| 7.1.5.2.1 | 校正/検証の記録 | 〇 | ● | ||

| 7.1.5.3.1 | 内部試験所 | 〇 | ● | ||

| 7.1.5.3.2 | 外部試験所 | 〇 | ● | ||

| 7.1.6 | 組織の知識 | 〇 | 〇 | ||

| 7.2 | 力量 | 〇 | 〇 | ● | |

| 7.2.1 | 力量-補足 | 〇 | |||

| 7.2.2 | 力量-業務を通じた教育訓練(OJT) | 〇 | |||

| 7.2.3 | 内部監査員の力量 | 〇 | ● | ||

| 7.2.4 | 第二者監査員の力量 | 〇 | ● | ||

| 7.3 | 認識 | 〇 | 〇 | ||

| 7.3.1 | 認識-補足 | 〇 | |||

| 7.3.2 | 従業員の動機付け及びエンパワーメント | 〇 | |||

| 7.4 | コミュニケーション | 〇 | ● | 〇 | |

| 7.5.1 | 一般(文書化した情報) | 〇 | 〇 | ||

| 7.5.1.1 | 品質マネジメントシステムの文書類 | 〇 | |||

| 7.5.2 | 作成及び更新 | 〇 | 〇 | ||

| 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 |

文書化した情報の管理 | 〇 | 〇 | ||

| 7.5.3.2.1 | 記録の保管 | 〇 | |||

| 7.5.3.2.2 | 技術仕様書 | 〇 |

ISO9001/IATF16949の構築・運用のコツは「規格の理解」と「ルールと記録の構築」の2つがカギ!現在とのギャップを埋める教材とサンプルを利用しつつ、相談しながら低コストで対応可能なノウハウをご提供いたします!

【QMSおすすめ商品】

| 👑 | 教材No. | タイトル:詳細はこちら |

| 1 | No.1-001 | IATF16949+ISO9001学習支援教材 |

| 2 | No.2-001 | コアツール学習支援教材(IATF) |

| 3 | No.3-001 | ISO9001学習支援教材 |

○:お振込・クレジットカード払いが可能です。

○:請求書・領収書の発行は簡単ダウンロード!

→インボイス制度に基づく適格請求書発行事業者の登録番号も記載しています。

○:お得なキャンペーン情報などは本記事トップをご確認ください。

この記事の目次

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項の意図

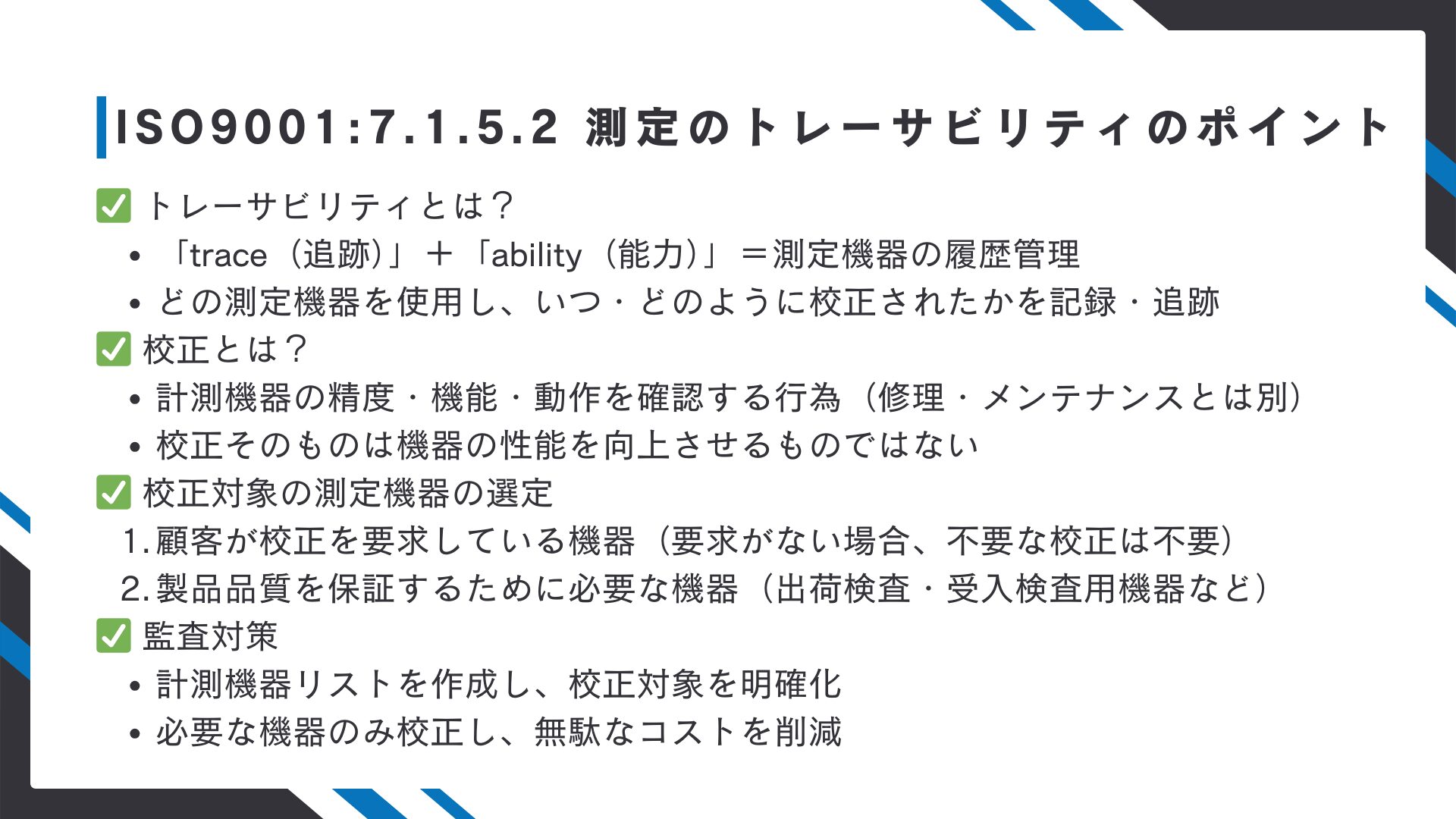

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項は、校正を行うこととそのトレーサビリティを要求しています。ここで重要な言葉は、「トレーサビリティ」と「校正」です。

まずはこの二つの言葉の意味をしっかり理解しましょう。

①トレーサビリティとは何か

トレーサビリティ(traceability)とは、二つの言葉をかけ合わせた言葉です。

①trace:追跡

②ability:能力

つまり、追跡可能性という意味を持つのがトレーサビリティです。

測定のトレーサビリティとは、どの測定機器で測定し、その測定機器は正しく点検・校正をどのような頻度で行われたのか。そして、その記録は追跡可能な状態になっているかが重要になります。

②校正とは何か

「校正とは何か」を理解できない方が非常に多いのですが、一言でいうと以下です。

これ以外ありません。難しく考えず、計測機器の現状を把握することが校正と覚えておきましょう。

校正はISO9001の要求事項で重要ですが、校正をしたからと言ってその計測機器がよくなることも悪くなることもありません。

また、メンテナンスや修理と混合される方も多いです。校正との違いについても理解しておきましょう。

メンテナンス:整備・交換など

校正:計測機器の現状把握

校正対象の測定機器を洗い出そう!

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項の意味を理解しないと、どんな計測機器が校正の対象になるかがわかりません。またISO9001の運用レベルなのに莫大な費用と労力がかかってしまいます。要求事項を読み解くと以下のようになります。

校正対象は「お客さん」が決めることがある

「測定のトレーサビリティが要求事項となっている場合」とは、顧客が要求している場合です。要求していない場合は、やたらめったら校正をする必要はないということです。ISO9001取得をしている企業様でも大量の計測機器を校正していることがあるのですが、大きな間違いです!

品質を保証する計測機器が「校正」の対象!

「又は組織がそれを測定結果の妥当性に信頼を与えるための不可欠な要素とみなす場合」とは、工程パラメータ(監視が必要な項目)が、製品保証に必要であり、それを計測機器を用いて測定するときそれらは校正・トレーサビリティ管理計測機器となることを意味しています。

特に、出荷検査や部品の受入検査などで使用する計測機器は、製品品質を保証するために必要な計測機器となるので、校正の対象にすることが求められます。

逆に行わていないと指摘事項になることが多いので要注意です。

これらを含めて計測機器リスト作成しましょう。詳しくは、ISO9001:7.1.5項の監視及び測定の為の資源を参照してください。

QMS認証パートナーの人気サービスのご紹介

📩 QMSメール相談サービス

サービスの詳細はこちら

ISO9001・IATF16949・VDA6.3に関するちょっとした疑問や不安。「誰かに聞けたらすぐ解決するのに…」と感じたことはありませんか?

そんな現場の声に応える「質問1回から使える専門相談サービス」です。

面談不要、メールだけで完結。

初回は無料で1回質問OKなので安心

月額プラン(サブスク形式)なら何度でも安心相談!

→審査直前の駆け込み対応や、日々の運用相談もまとめてサポートいたします。

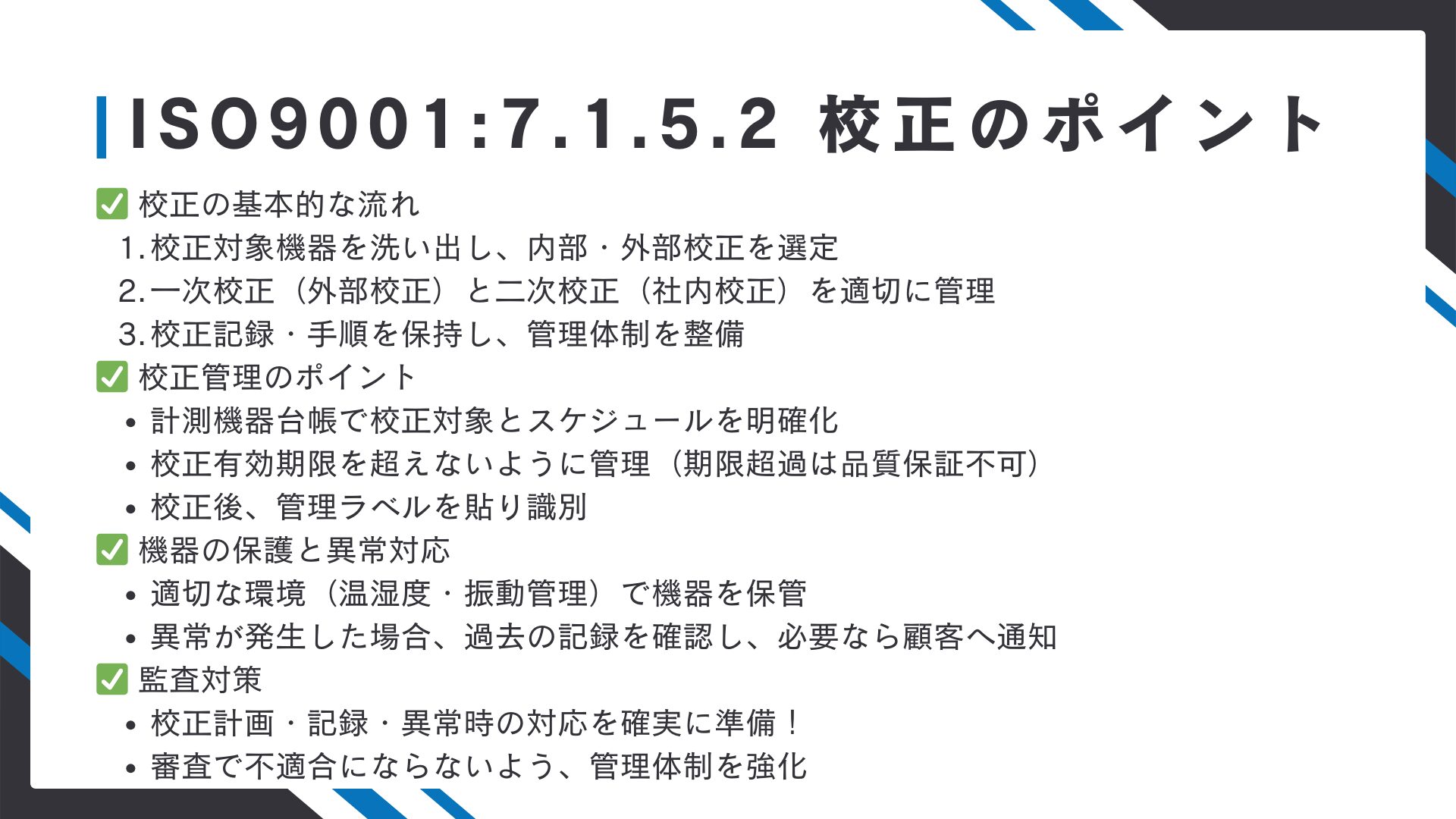

校正を実施する

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項は、以下のようなことが大事です。

②-1:校正の基本的な流れ

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項は、難しく見えますが大したことはありません(笑)。それは基本的な流れを理解すれば簡単に構築できるからです。下記の流れを見てください。

校正をする場合は、校正対象計測機器の洗い出しと、その校正を内部で行うのか外部で行うのかが求められます。

①一次校正機器

二次校正機器と比較するための基準測定機器を指します。主に購入メーカーへ計測機器の校正を依頼したり、校正専門会社に校正を依頼する場合が多いです。

https://www.oeg.co.jp/keisoku/

②日本品質保証機構

https://www.jqa.jp/

③エヌケイエス

https://www.nks-wa-hakaru.jp/

②二次校正機器

一次校正機器を基準計測機器や測定物として比較をするための計測機器。俗にいう社内で行う校正対象となる測定機器のことです。

社内で校正を行うことで、外部へ校正を出す費用を抑えられるメリットがある反面、非常に手間がかかるのがデメリットです。

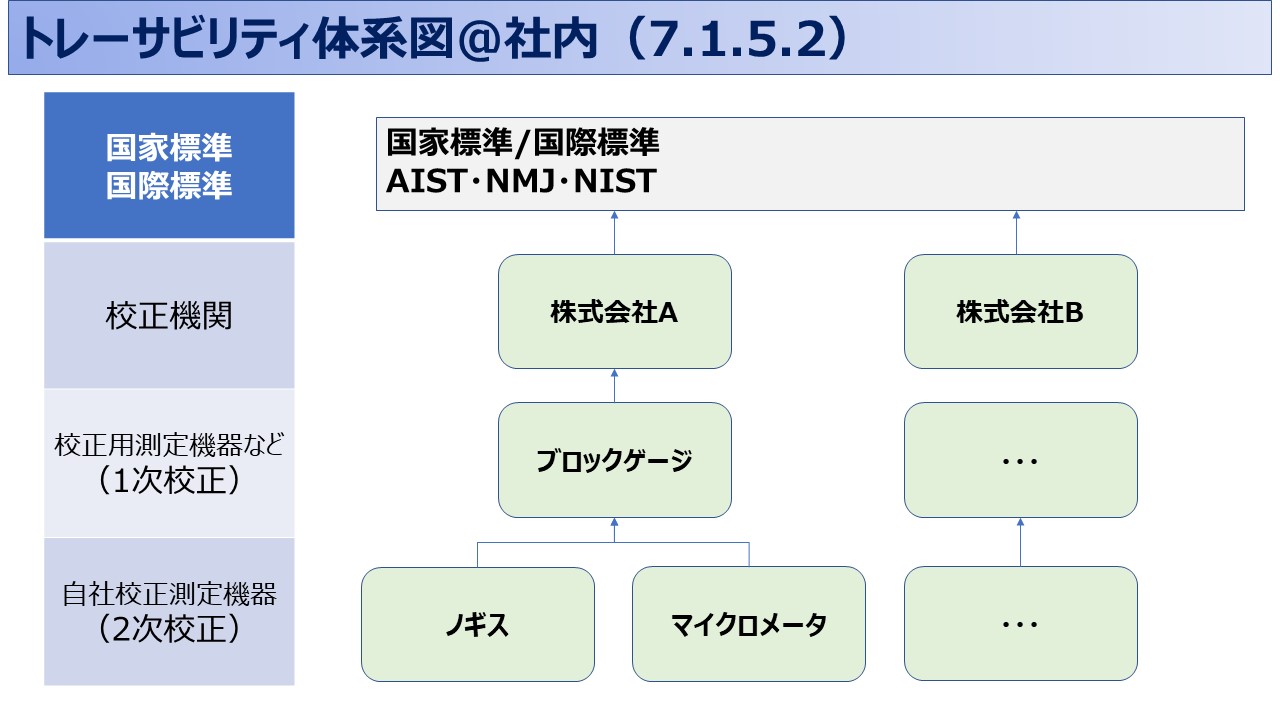

②-2:トレーサビリティ体系の理解

要求事項にも書かれている通り、校正対象となる計測機器はトレーサビリティ確保が求められます。

前述の②-1で解説した一次校正、二次校正および外部校正の流れが以下の画像のようになります。

外部校正(校正会社・校正機関)に機器または対象物(例えばブロックゲージ)の校正を依頼すると、校正証明書とともにトレーサビリティ体系図(上記の画像参照)をもらえる(購入できる)ことがほとんどです。

必ず問い合わせるようにしましょう。

また社内の場合も、校正対象計測機器のトレーサビリティ体系図を作成するようにしましょう。

社内トレーサビリティ体系図は、下図を参考に作成するようにしましょう。

②-3:校正記録・手順の保持

外部及び内部で校正したらその校正記録を保持します。

また社内で校正を実施する場合は、その校正手順及び力量(スキルがある)をもった担当者が行うことが重要です。

社内校正は2つの要件についての対応が必要になりますが、外部の専門機関で行えば評価の必要はありません。しかし莫大なお金がかかるので測定機器の数や手間を考えて校正計画を立てるようにしましょう。

力量評価管理用教材のご紹介

| 帳票名 | 個人の力量と目標管理シート | ||

|---|---|---|---|

| 納品形式 | ダウンロード | ||

| ファイル形式 | Excel:貴社にて自由にカスタマイズ可能です | ||

| 特徴 | IATF16949&ISO9001運用で超重要 力量評価の要求事項を徹底サポート!個人の力量と目標管理シート、教育記録、スキルマップ、教育訓練管理規定で、効率的な教育訓練とスキル管理を実現し、組織の成長と品質向上を支援します。 |

||

| 詳細 | 商品詳細はこちら | ||

| 帳票まとめ買い | No.5-101-力量評価帳票6点セット |

||

| 関連規定 | No.7201_教育訓練管理規定 | ||

②-4:校正対象機器は台帳で管理

校正対象物の管理は、計測機器台帳を作成して管理することが重要です。

校正対象物をリスト化し、どのタイミングで校正するのかまた、校正したのかを明確に管理することができるようになります。

校正は、適切なタイミングと頻度が大事です。

1回/年校正を行うことが一般的ですが、前回校正日を基準にして考えた場合、それを過ぎてしまわないように校正を実施する必要があります。

また、校正タイミングが繁忙期と重なってしまう計画を立ててしまうと校正が実施できない可能性もあります。

それらを踏まえて、校正の有効期限を超えないように校正を実施するようにしましょう。

①前々回の校正日:2020年7月21日

②前回の校正日:2021年7月20日

③今回の校正日:2022年7月19日

仮に校正有効期限を過ぎてしまうと、万が一校正時に計測器が精度外れになった場合、周期(期間)を過ぎた分だけ過去に遡って保証が出来なくなります。

そのため、審査の際は、有効期限切れの計測機器がないかなどがチェックのポイントになることが多いです。

②-5:校正したら管理ラベルを貼ろう!

校正を実施したら、校正したかの識別をISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項では求めています。例えばまったく同じノギス10本が識別されておらず、どれを校正したかわからない状態だと困りますよね!そのために識別をしなければいけません。

識別の方法は、校正実施日や有効期限、管理番号が記載されたシールを貼ることで要求事項の担保ができます。

シールが貼れない計測機器の場合は、シリアル番号と校正記録がトレーサブル(追跡可能な状態)に確保できているのであれば、それも有効です。

補足)IATF16949の注記の意味は、上記のことを言っています。

②-6:校正したら劣化・損傷から保護する

校正を実施した後、校正状態及びそれ以降の測定結果が無効になるような調整をしてしまうことから保護する必要あります。

例えば、校正を実施したあとに「初期化」を押せる状態になってしまうような計測機器だと誤って初期化してしまう可能性があります。

そういったことから防ぐように初期化ボタンを押せないように保護する必要があります。

また、温度や湿度が適正範囲内を超えてしまうと計測機器の数値がずれてしまう・腐食・劣化してしまうようなものは、温湿度管理された部屋・保管場所での管理が必要です。

電子天秤のように振動に弱い計測機器であれば、除振台の上に設置するなども本要求事項への対応として必要です。

計測機器に異常が発生したら遡って確認!

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項への対応として、校正や日常業務で機器故障を発見したり異常を発見した場合(例えば仕様値外れ)、過去の検査記録や計測機器の校正記録を確認し、異常品を出荷したことがわかったら顧客へ通知するようにしましょう。

またその計測機器の取り扱いについて(修理・廃棄)などの処置を明確にするようにしましょう。

特に、校正時に異常が発生した場合の処置の結果は、審査や顧客監査で確実にみられるポイントです。処置が十分に行われていない場合は、不適合になることが多いので要注意です。

校正管理用教材のご紹介

| 帳票名 | 校正・検証管理表 | ||

|---|---|---|---|

| 納品形式 | ダウンロード | ||

| ファイル形式 | Excel:貴社にて自由にカスタマイズ可能です | ||

| 特徴 | 計測機器の管理を徹底サポート!校正・検証管理表、校正記録、計測機器・試験所管理規定で、計測機器全般管理の効率化を図りませんか?ISO/IATFのサンプル教材としてご活用いただけます。 | ||

| 詳細 | 商品詳細はこちら | ||

| 関連帳票 | No.71521_校正記録 | ||

| 関連規定 | No.7151_計測機器・試験所管理規定 | ||

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティはどこに記載すればいい?

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの要求事項の対応は、基本事項を品質マニュアルで対応し、計測機器管理規定で詳細(ルール)を説明することが大事です。

品質マニュアルへの記載例は以下を参考に記載してみましょう。

校正を実施後は、識別ラベル及び計測機器が持つ固有要求を満たすために必要な保管・管理を行う。

関連規定

計測機器管理規定

ISO9001:7.1.5.2に関するFAQ

必須ではありませんが、トレーサビリティを確保するためには、校正基準が国際または国家標準に遡れることが求められます。自社内で校正する場合も、適切な手順と標準を使用し、その証拠を文書化することが重要です。最低限1次校正機器は、外部認定機関・メーカーで行ってください。

校正間隔は、機器の使用頻度、環境条件、過去の校正結果などを考慮して設定します。規定の期間内であっても異常があれば再校正を行う必要があり、計画的な見直しが求められます。つまり、リスクに着目して校正頻度を決めることが重要です。そうしないと管理コストが莫大になってしまいます。

不合格が発覚した場合、当該機器を使用して行われた測定結果を評価し、必要であれば製品やサービスに影響がないかを確認します。該当機器の修理や再校正後、再度適格性を確認する必要があります。これらの一連のプロセスがないと審査で不適合になる可能性が極めて高いです。

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティ:まとめ

ISO9001:7.1.5.2項の測定のトレーサビリティの規格解釈および構築ポイントは如何でしたでしょうか?

本要求事項への対応で重要なことは以下の3つでしたね!

②ゲージ、計測機器は、定期的に校正を行い、定められた有効期限を超えないように適切な監視・管理を行う。

③校正が完了したら、識別管理(例えば有効期限シール)を行い、劣化・誤操作・損傷などから防ぐ管理を行う。

また、計測機器の校正を社内で行う場合(2次校正)は、校正担当者は適切な手順書を用いて実施し、教育訓練や力量評価されていることも大事です。

それではまた!

| 【このサービスが人気の理由】 ①:本当に必要な部分だけを相談できるから、コスパが抜群 ②:難しい要求事項も、実際の現場に合わせたわかりやすい説明がもらえるから ③:初めてでも安心!専門用語をかみ砕いた、丁寧なサポートが受けられるから |

【サービスの特徴】

品質マネジメントの悩みは、お気軽にご相談ください。IATF16949・ISO9001・VDA6.3に精通した専門家が、メールで丁寧にお応えします。「これって聞いていいのかな?」という疑問も、まずは1回お試しください。初回は無料。1質問から気軽に使えるから、コンサル契約前の“確認用”としても最適です。

お客様からいただいたお声はこちら

相談内容:3つの約束

IATF16949・ISO9001・VDA6.3に関する疑問や実務の悩みに対応しています。

要求事項の意味を分かりやすく解説し、現場での実践につながるポイントまで丁寧にお伝えします。

審査対応や文書作成、FMEA・CPの見直し、品質目標やKPI設定など、幅広いテーマに対応可能です。

「この質問はしていいのかな?」と悩む前に、まずはお気軽にご相談ください!

お問い合わせページはこちら